|

Е.В. Чудинова. МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СЕВА

«Когда я был

маленьким, я лежал в кровати Сева Предыдущий случай быстрого и успешного

развития ребенка, демонстрирующего в исходном обследовании весьма посредственные результаты, вовсе не единственный. Та

же картина наблюдалась в случаях с Севой и Ниной, отчасти – в случаях

с Андрюшей и Лизой. Правда, во всех этих случаях за сходством динамики

поведения и развития детей обнаруживались разные движущие силы изменений.

Посмотрим, как складывалась учебная судьба Севы. Сева – «закоренелый» детсадовец и продленочник, его родители

– очень занятые люди. В исходном обследовании Сева показал невысокие

результаты. Невербальный интеллект – ниже среднего по классу (53%),

вербальный – немного выше среднего по классу (55%), самооценка высокая,

не сильно дифференцированная (80-100%). Идеальные оценки однозначно

высокие (100%). Рисуночные методики обнаружили низкий уровень организации

деятельности, невысокую обратимость знаковых операций («Пиктограммы»),

достаточно высокую тревожность. На первом году обучения внешне выраженная

активность Севы в совместно-разделенной

учебной деятельности была невелика. Некоторую активность он проявлял

на уроках математики, а остальные уроки проводил

полулежа на парте. Скорее всего, высокая тревожность мешала Севе

сразу активно включиться в происходящее. Однако Сева всегда проявлял

любопытство по отношению к новым задачам. Постепенно показатели активного участия

Севы в учебной деятельности стали расти. Начиная со второго полугодия

первого класса и далее до середины третьего. Сева был очень активен,

особенно в поиске новых способов решения и моделировании, это наблюдалось

и на уроках естествознания, и на уроках математики. Рассматривая

характер активности Севы в решении задач

на открытие нового способа действий, мы обнаружим ту же тенденцию,

что видели раньше у Олега, – начало раскачивания «качелей»: к третьему

году обучения преобладающая активность в собственно аналитически-поисковой

части действий по решению учебной задачи резко снижается, а, как

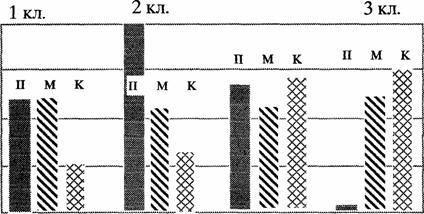

бы взамен, возрастает активность в контрольно-оценочной части. Естествознание  Рис. 7. На диаграммах показано изменение

внешне наблюдаемой активности Севы от конца первого к третьему году

обучения. Два верхних ряда диаграмм показывают изменение его участия

в решении задач освоенным способом и в открытии нового способа действий

на уроках естествознания, в нижнем ряду – две диаграммы, отражающие

характер его активности на математике в начале второго года обучения.  Рис. 8. На диаграммах показано изменение

типа внешне наблюдаемой активности Севы от конца первого к третьему

году обучения в поиске нового способа действий. Три заштрихованные

по-разному колонки обозначают показатели активности Севы в действиях

преобразования, моделирования и контроля. Максимально возможная

высота колонок – максимум возможного участия ребенка в этих действиях

на конкретной серии уроков. Налицо явный рост активности в действии

контроля на фоне уменьшения активности в собственно поиске. Высокий уровень

самостоятельности (напомним: Сева видел родителей

в основном во время их короткого отпуска) привел к тому, что все,

чего Сева достигал в учении, было действительно его личным достижением

(вспомним обратную картину в развитии Миши). Эффективность

выполнения индивидуальных проверочных работ была сначала средней,

а потом – все выше (от 1,2 до 1,8). Заключительное обследование

показало среднюю по классу динамику вербального интеллекта (на 12%)

и динамику выше средней по классу невербального

интеллекта (16%). Индекс вербализма поменял

знак (с + на -).

Другие методики показали средний и высокий уровень выполнения заданий. Конечно, хотелось бы приписать Севины

успехи становлению собственно учебной мотивации ребенка, тем более, что его предпочтение теоретических, поисковых задач перед

практическими, отработочными было очевидным. Однако выбор Севой

«удовольствий» (методика «Удовольствие от задачи») показал, что

решение трудной задачи вовсе не так притягательно для него, как,

например, рыбалка, вкусная еда или игра. Заключительное обследование показало,

что Сева, как мало кто из детей нашего или параллельного класса,

самоопределен. Его представления о его

прошлом, настоящем и будущем увязаны в целостную картину («Неоконченные

предложения»), самооценка, как реальная, так и идеальная, достаточно

дифференцирована, он точно определяет свои цели и видит средства

для их решения (самооценка, модификация Цукерман).

Окончательный штрих к портрету Севы и уточнение его мотивации дала

методика, которая не была применена ко всем детям класса, поскольку

требовала больших затрат времени. Суть ее состояла в том, что ребенку

предлагались слова, написанные «тайным алфавитом». Ребенок должен

был догадаться, что они значат. Когда ребенок высказывал догадки,

он мог, перевернув карточку, увидеть изображение предмета и убедиться,

верно ли он угадал значение слова. Дальнейшее

сотрудничество ребенка со взрослым разворачивалось

по схеме: максимум активности ребенка – минимум поддерживающей активности

взрослого. То есть, если ребенок заинтересовывался и начинал искать

принципы устройства этого тайного алфавита, взрослый не вмешивался,

а если ребенок спрашивал: «Что дальше?», взрослый предлагал ему

научиться писать таким алфавитом и т.д. Так вот, Севина реакция на предложение

поискать принципы устройства алфавита была следующей: «А это обязательно?»

Получив ответ, что это не обязательно, Сева удовлетворенно приступил

к поиску. Таким образом, понятно, что мальчик – вовсе не чистый

«теоретик», которого хлебом не корми, но дай докопаться до сути

любого предмета. Учение

(поиск способа действий) для него – возможность решения собственной,

совпадающей по решению с учебной, («второй», по выражению В.А. Петровского)

задачи: проверки своих возможностей, построения удовлетворяющего

образа себя. Этот мотив Севиных действий, не будучи противоречивым

по отношению к решению учебных задач, позволил Севе включиться в

учебную деятельность самым благоприятным для себя образом. |