|

Е.В. Чудинова. МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СЛУЧАЙ

ОЛЕГА

«Когда я был

маленьким, я любил купаться. Олег Олег пришел в школу с хорошо развитой

речью (показатель вербального интеллекта – 69%) и неплохой эрудицией.

Уровень невербального мышления был не самый высокий в классе (61%).

Таким образом, индекс вербализма составлял

+8. Самооценка была недифференцированной, высокой (100% по всем

шкалам). Мамины оценки были средними, выделялись только высокая

оценка памяти – 90% и низкая оценка внимания – 6%. В исходном обследовании

выявилось, что Олег левша и у него плохо развита мелкая моторика. Поведение Олега на уроках (частое «витание

в облаках» по выражению учителя) в сочетании с мягкой тревогой (рисуночные

пробы) и маминой жалобой на ложь дало основание подозревать у него

синдром «ухода от деятельности» (А.Л. Венгер).

Характерно, что эта «мечтательность» не была связана ни со снижением

темпа деятельности (как, например, у Пети – см. дальше), ни с астенизацией.

Этот синдром был выражен не грубо, но, видимо, мешал Олегу учиться

в соответствии с его способностями мышления и памяти. Достаточно высокий уровень обобщений

позволял Олегу делать выводы, схватывая суть происходящего: Учитель демонстрирует опыт с воздушным

шариком, надетым на бутылку, опускаемую в горячую воду. Олег: «А я знаю, почему шарик надулся. Когда что-нибудь нагревается,

оно расширяется. Монетка так же расширилась». Легко включаясь на разных этапах работы

класса, Олег так же легко выпадал из этой работы, уходя в свои мысли

и дела, иногда вовсе не связанные с происходящим в классе. Посмотрим, как

менялось его участие в совместно-разделенной

учебной деятельности класса. По диаграммам

видно, как происходит постепенное втягивание Олега в учебную деятельность

класса через попеременное опробование себя в разных ролях (держать

постоянный уровень активности он вначале еще не может в силу особенностей

своего характера, периодически «выпадает» из ситуации в классе,

начиная мечтать о чем-то своем или заниматься своими делами). Сначала

он проявляет активность только там, где его влечет новизна (в поисковых

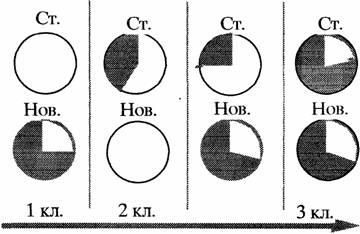

ситуациях). Мягко выраженная тревожность этому не мешает.  Рис.4. Верхний

ряд диаграмм показывает величины активности Олега в практических

действиях, реализующих уже освоенный (старый) способ, (закрашенная

часть круга) по отношению к максимально возможным величинам на данных

конкретных уроках (полный круг). Нижний ряд диаграмм характеризует

его активность в поисковых действиях по открытию нового способа.

Можно видеть, что эти величины резко меняются, особенно на протяжении

1 и 2 года обучения. Затем, видимо,

ощутив рискованность поиска (этому способствует становление к концу

первого года обучения рефлексивной дифференцированной самооценки1 ), Олег пробует себя в

менее для него интересной, но более спокойной

работе. В зоне поиска его внешне выраженной активности просто нет

(это не значит, что не идет внутренней, не видимой для внешнего

наблюдателя работы). Позже, убедившись в относительной безопасности

для себя ситуации поиска, он достаточно стабильно начинает участвовать

во всех сферах учебной работы класса. Посмотрим теперь, как меняется соотношение

активного участия Олега в разных сторонах поисковой работы

на протяжении трех лет учения. Эти диаграммы демонстрируют интересное

явление в динамике учебной активности ребенка. Оно проявилось у

многих детей класса, а не только у Олега:

втягивание ребенка в поисковые действия (иногда – втягивание в моделирование)

происходит часто после того, как на определенном промежутке времени внешне выраженная активность ребенка носит по

преимуществу характер контроля и оценки. Это явление можно условно

назвать «качелями», так

как у некоторых детей удалось зафиксировать не одну, а две такие

перемены «веса» разных типов активности на протяжении трех лет обучения.  Рис.5. Верхний ряд диаграмм показывает

величины активности Олега в действии преобразования (анализе трудностей,

выдвижении гипотез). Закрашенная часть круга показывает величину

этой активности по отношению к максимально возможным величинам на

данных конкретных уроках (полный круг). Второй ряд диаграмм характеризует

его активность в моделировании. Нижний ряд показывает величины внешне

выраженной активности в действиях контроля и оценки. Эти диаграммы иллюстрируют явление «раскачивающихся

качелей» в динамике учебной активности. На первом году обучения

у Олега более выражена активность в преобразовании и моделировании,

на втором — преобладает активность в контроле и оценке, на третьем

— он снова более активен в преобразовании и моделировании. Переход Олега к активному участию во

всех учебных действиях, осуществляемых классом, способствовал нарастанию

его успешности в индивидуальных проверочных работах (от 1,5 в среднем

до 2,0) и, в конечном счете, хорошим результатам в заключительном

диагностическом обследовании (динамика невербального мышления выше

средней по классу, высокий уровень планирования). Однако, сохранившаяся

«мечтательность» Олега (по выражению мамы) создавала все-таки впечатление

у учителей и родителей, что мальчик учится «не в полную силу»

и мог бы достичь более высоких результатов. Рассмотрев случаи, где индивидуальные

особенности ребенка становились, в той или иной степени, тормозом

для его полноценного «вхождения» в учебную деятельность и определяли

недостаточную эффективность усвоения и психического развития, обратим

внимание на случай противоположный. 1 К концу первого года и далее на протяжении

еще двух лет обучения самооценка Олега становится рефлексивной,

иногда — рефлексивно заниженной, дифференцированной, колеблется

вокруг средних значений (50-60%). |