|

Франковская

О.Н., Развитие

рефлексии у школьников через дебатную технологию

Актуальность. Современная ситуация в системе образования отражает

ситуацию в стране в целом. Строительство нового общества в Казахстане

проецируется на образование его

реформированием, причем это затрагивает различные аспекты: младшую,

среднюю и высшую школы. Реформирование системы образования затрагивает

не только структурные, но и содержательные компоненты. Основной

акцент здесь делается на саморазвитие личности, но не предлагаются

механизмы формирования этой способности у школьников и студентов.

Сам по себе тезис приобретения способности к саморазвитию не

нов. Достаточно вспомнить историю педагогики и призывы наших предшественников к умственному

воспитанию, к воспитанию способности самостоятельно приобретать

знания, осваивать новые процедуры,

способы деятельности, самоорганизовываться в ходе усвоения нового,

наконец, – к умению учиться,

и станет понятным, что стремление к самостоятельному развитию

находило свое ценностно-педагогическое выражение. Однако конкретное

выражение идей и ценностей механизма формирования способности

к саморазвитию не имеет сколько-нибудь длительной традиции осмысления.

Но если не будут уточнены

методы и способы саморазвития, то ни о каком процессе не может

идти речь. Поэтому предметом

моего исследования является процесс, который

будет обеспечивать выращивание у школьников способности к саморазвитию. Этим процессом, на мой взгляд, и является рефлексивная деятельность. Потому что, во-первых, она предполагает

различные методы, которые помогают отслеживать деятельность

в целом и составляющие ее действия; во-вторых, рефлексивный

процесс использует механизмы коммуникации и общения и, следовательно,

применение знаковых средств в различных функциях; в-третьих,

она является проблематизирующей частью деятельности. В то же время, крайняя многообразность как самих знаний

о рефлексии, так и подходов

к их изучению стала объективным препятствием к введению в качестве

содержания обучения рефлексивной компоненты. При подготовке

или переподготовке педагогических кадров рефлексивный компонент

вводится стихийно или не вводится вообще, что, естественно,

затрудняет процесс обучения рефлексии самих школьников. Поэтому

можно сделать соответствующий вывод о том, что первоначально

обучение рефлексивной деятельности должно присутствовать в обучении

непосредственно педагогов, которые в свою очередь будут передавать

эти знания школьникам. И тогда

в особом рассмотрении нуждается готовность педагогов

к процессу формирования рефлексивного слоя сознания у школьников. Поскольку

основным тезисом является процесс саморазвития и самооценки,

то особую роль здесь будет играть программа «Дебаты», т.к. она

является инновационной технологией по формированию поколения

«нового образца», способного критически мыслить, имеющего активную

жизненную позицию, что, вообщем-то, и составляет основу рефлексивной

деятельности. Поэтому мы будем рассматривать дебатный процесс

как одну из форм, на содержании которого можно формировать необходимые

нам способности. Понятие рефлексии. В связи с тем, что предметом исследования является непосредственно

механизм формирования рефлексивного слоя сознания у школьников через дебатную технологию, то необходимо

определиться с тем, что такое рефлексия. Данное исследование

не ставит себе целью определять

и согласовывать понятия рефлексии, которые существуют в научной

практике. Поэтому

из многообразия понятий мы выберем то, что, на наш взгляд, отвечает

целям нашего исследования. Рефлексия

по определениям, вводимым О.С. Анисимовым, необходима в том

случае, когда в непосредственной деятельности человек сталкивается

с затруднениями или отдельным затруднением, и необходима, чтобы

преодолеть возникшие трудности. Как пишет О.С. Анисимов, «в

ней опознаются свойства как прежней жизнедеятельности, так и той среды, в

которой она протекает. Опираясь на них, человек прогнозирует

и предопределяет будущие действия, строит сам свои процессы».

Далее он описывает процесс рефлексии: «Основные рефлексивные

события происходят в пределах трех звеньев рефлексивного сознания,

с соучастием неосознанных форм во всех

иных звеньях, – ситуационной реконструкции, нормативной

и проблемной». (О.С. Анисимов. Основы общей психологии. – М., 1989). Обобщая

все вышесказанное, можно утверждать, что рефлексия – это мыслительный

процесс, с помощью которого человек может отслеживать свое состояние,

поведение, деятельность (в зависимости от цели) в прошлом, корректировать

его через анализ и проектировать свое поведение и деятельность

в будущем. Но можно также отслеживать и собственный процесс

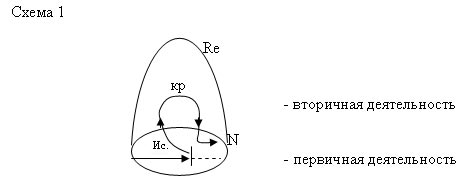

мышления, дабы избежать ошибок в мыслительной деятельности. Схематично

это выглядит следующим образом:

При

этом ИССЛЕДОВАНИЕ включает следующие процедуры: КРИТИКА: НОРМИРОВАНИЕ: Это

описание элементарного уровня рефлексии, но можно рассматривать

и вторичный уровень рефлексии. Как говорил Гегель: «Я думаю

по поводу того, как я думаю». И это уже собственно рефлексия,

которая совершенствует непосредственно процесс мышления. Но

у одного конкретного школьника важно сформировать потребность

в «элементарной рефлексии», которая поможет ему в самореализации,

поскольку это даст возможность не просто отслеживать свою непосредственную

деятельность, но и изменять себя. Механизм формирования. Психологи утверждают, что рефлексия появляется у человека

примерно с 1,5 лет. Окончательно она бывает развита у человека

к 20-ти годам. Но самое главное, что если не воспитывать потребность

в рефлексии, желание рефлексировать, то у человека

потребность в рефлексии практически не возникает, т.е.

он так и не научится отслеживать, что с ним происходит, какая

именно мысль или эмоция спровоцировала его на определенные поступки

и каким образом он их совершает. В

этом смысле, очень важно в определенном возрасте сформировать

эту потребность. И дебаты – один из способов сформировать необходимую

потребность. Поскольку

механизм – это процесс,

состоящий из описания этапов и методов, обеспечивающих этот

этап, то я его вижу сейчас таким образом:

Каждый

этап нуждается в более подробном рассмотрении, хотя можно привести

описание только нескольких этапов, но, я думаю, что остальные

будут понятны. Рассматривать

буду по следующей схеме: Формирование потребности в рефлексии у

школьников Цель: сформировать потребность в рефлексии Основное содержание

этапа: создание проблемной

ситуации для школьников (это может быть содержательного или

поведенческого типа ситуация). На данном этапе

тренеру необходимо продемонстрировать несоответствие реальной

ситуации и «идеальной», в которой участвуют школьники, где под

«идеальной» будет подразумеваться ситуация, которая могла бы

быть при лучших условиях или лучшем выполнении каждым участником своих ролей, обязанностей, нагрузок. Данная

демонстрация не должна носить описательный характер, впрочем,

так же как и описательность, и демонстрация не должна носить

«идеальной» ситуации. Это называется проблематизацией.

При необходимости можно моделировать «кризисную ситуацию». Описание средств.

Во-первых, с помощью вопросов типа: какие проблемы сейчас вы

видите, что необходимо сделать, чтобы решить их, как вы себе

представляете, как это должно быть, почему это не так и т.д.

Во-вторых, это может представляться в виде имитационной игры.

В-третьих, используя технологию «мозгового штурма». Выводы: конец этого этапа должен проецировать начало второго

этапа, в противном случае эффекта не будет, поскольку если нет

нацеленности на второй этап, следовательно, первый этап не имел

законченности (рисунок 1).

Развитие умений

отслеживать ситуацию «здесь и теперь». Цель: средственное обеспечение процесса «отслеживания ситуации

здесь и теперь». Основное содержание

этапа: постоянный анализ происходящих действий. Причем,

анализу предшествует констатация того, «что сейчас здесь и теперь происходит», с достаточно

полным описанием ситуации, поскольку без этого невозможен полноценный

анализ, т.к. могут потеряться самые необходимые, но мелкие невидимые

детали. Описание средств:

Вывод: чаще всего проблемные точки связаны с личностными аспектами

участников, поэтому очень важно зафиксировать эти моменты, чтобы

возникла потребность в следующем этапе (рисунок 2).

рис. 2. Развитие умений отслеживать себя в ситуации. Цель: формирования умения анализировать себя в ситуации. Основное содержание этапа: постоянный самоанализ,

фиксация своих ощущений, переживаний в конкретную минуту действия,

анализ откуда это исходит, почему возникает, анализ того, как влияет поведение

на движение общей деятельности, развитие ситуации. Описание средств:

Вывод: На мой взгляд, общего анализа и перенормирования собственных

действий категорически быть не должно, поскольку это может затронуть

тонкие личностные слои, что, в конечном счете, может привести

к изменению первоначальной цели (рисунок 3).

Таким же образом

можно описать другие этапы формирования рефлексивного слоя сознания

у школьников (Формирование

умений отслеживать собственную деятельность. Формирование потребности в отслеживании

механизмов и способов отслеживания. Мы

определились, что такое рефлексия и механизмом формирования

рефлексивного слоя сознания у школьников, теперь интересно рассмотреть, что же такое дебаты.

Как их определяет НДЦ в своем новом информационном пакете:«Образовательная

программа «Дебаты» – это инновационная

программа, которая предлагает технологию, способствующую

обновлению и трансформации гуманитарного образования, развитию творческой

активности учащихся и учителей через включение их в дебатный

процесс».

Таким

образом, мы можем говорить, что дебаты представляют собой достаточно

объемный и цикличный процесс, который включает: Естественно, предполагается, что школьники не уходят

из движения после первых дебатов. Но в том случае, если они

выпадают, то все равно любая профессиональная деятельность предполагает

подобную мыслительную и деятельностную цикличность. Поэтому

раннее овладение рефлексией поможет в процессе самореализации

личности. А теперь, я думаю, вполне логичны вопросы: «Каким образом

включают друг друга дебаты

и рефлексия? Где конкретно мы видим процесс рефлексии в дебатах?» Рассмотрим

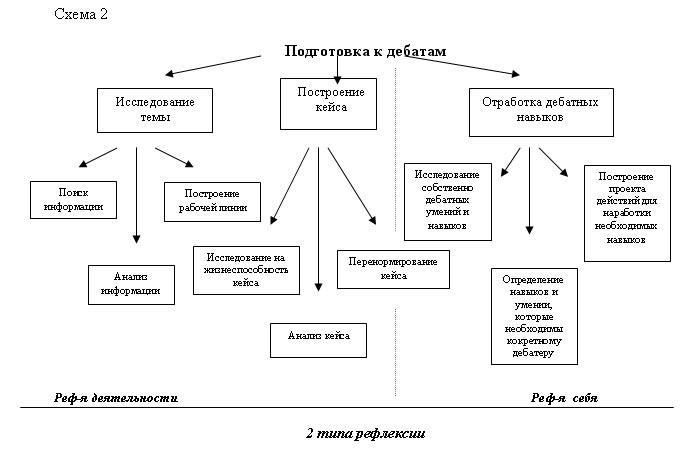

дебатный процесс:

Очередной вопрос в рассуждениях: «Зачем нужна постоянная

рефлексия? В чем ее необходимость?» Конечно, можно привести аналогию: зачем мы вообще думаем… но в том-то и весь фокус,

что просто мышление может быть разнообразным: логическим, ассоциативным

и т.д., рефлексия же – это всегда логически и процессуально

организованное мышление, которое от эмоционального, например,

отличается большей эффективностью конечного результата. Здесь

важно разделить дебатный процесс как бы на две линии (естественно,

в реальной жизни они существуют в постоянном взаимодействии,

но нам для того, чтобы рассмотреть этот аспект в чистом виде,

необходимо искусственно разделить их). Я говорю о деятельности

тренера в дебатах и деятельности дебатеров. Согласитесь, что

в реальной жизни одно неотделимо от другого. Опишем деятельность

тренера с точки зрения рефлексивной компоненты, если мы представим

процесс тренерства как выполнение следующих этапов:

рис. 4.

рис. 5.

рис. 6. Деятельность тренера не будет вполне хорошей и оправданной,

если его ученики не смогут через какое-то время использовать

те средства, которыми пользовался он.

Я хочу сказать, что действия тренера должны быть прозрачными,

чтобы ученики могли видеть и отслеживать то, что использует

тренер, и знать, почему он использует сейчас именно эту процедуру,

метод, средство и т.д.. Ведь основная цель – научить учеников

собственно мыслительным процедурам, а не готовым хорошим речам.

И поэтому показатель хорошей работы тренера не столько победа

на турнире, сколько личный рост его учеников. Важно, чтобы

ученики в последующем могли существовать без тренера. А тренер

скорее будет выступать в качестве консультанта, и позиции

участников фактически будут уравниваться при сохранении уважения

друг к другу, что и является демократическим стилем общения,

который является основой реализации программы. Фактически

тренер в такой ситуации выступает как организатор мыслительных

процессов в группе учащихся. А поскольку прозрачность мыслительных

процессов в группе реализуется посредством языка, т.е. в коммуникации,

то фактически тренер управляет процессом сложной коммуникации

и организовывает согласовательные процедуры (рисунок 7). Как

и предполагает сложная коммуникация, здесь должны быть соблюдены

следующие позиционный роли: автор, понимающий, критик и организатор

коммуникации. При этом, если в реальной жизни эти роли чаще

всего совмещены, то в голове организатора коммуникации они

должны быть расчленены, чтобы видеть и управлять ситуацией.

Коммуникация будет выступать в качестве особого механизма,

в данном случае также реализующего рефлексивную функцию. В

коммуникации, особенно в критике, возникает вопрос: а может

быть я неправильно рассуждал? Попробуем

рассмотреть подробнее этот процесс.

Необходимость в коммуникации ведет к необходимости

использовать язык. Поначалу – естественный, затем появляется

нужда в уточнении содержания, уточнении способа использования

терминов и т.д. Вместе

с тем, происходит не рассуждение вообще, а рассуждение о конкретной

«живой» деятельности. Тот, кто говорит первым, использует

свой язык при построении высказывания. Следовательно, он может

вносить деструкцию, связанную с извлечением таких компонентов

из своего арсенала языка, которые не соответствуют задачам

и возможностям обсуждения. Организатор коммуникации, в данном

случае тренер, имеет

право спросить: что вкладывает автор в данное конкретное понятие

(автор в большинстве случаев может только приблизительно объяснить

данный термин). Естественно, что понимание высказывания автора

группой будут затруднены. (Представьте, что вместо группы

автора слушает дебатный судья – понимание затруднено!) Поэтому

можно говорить, что, если таким образом не спрашивать, то

образуется неразбериха в ходе рассуждения. В определенный

момент становится необходимым приход к такому высказыванию,

которое бы всеми понималось одинаково. Тогда можно будет прослеживать,

где появилось недопонимание, где – перефразирование, а где

отклонение мысли от

темы. Заметьте, что эти процедуры важны абсолютно для всех

этапов процесса дебатов. Чтобы систематически организовывать

ход рассуждения, нужно обязательно пользоваться обобщенными

представлениями, понятиями, а не просто размытыми впечатлениями.

А это вновь предполагает обращение к вопросу: какие же термины

используются и какие значения за ними закреплены? Получив от говорящего ответ на вопрос, можно далее выяснить:

а правильно ли автор соединял один термин с другим? Ведь не

исключено (особенно в детской аудитории), что в построении

высказывания он ввел такой произвол, что следить за высказыванием

стало невозможно. Очень часто встречающаяся ошибка в дебатах

– нарушение причинно-следственной

связи или соединение несоединимых понятий в одном тексте содержания. Нельзя разобраться, правильно автор говорит или неправильно,

если у него направление движения мысли постоянно меняется

случайным образом. Возникает неопределенность в видении того,

как двигается мысль, развивается содержание, комплектуется

высказывание, как происходит переход от одного термина

к другому. Если за термином у конкретного автора стоит плывущее,

меняющееся представление, необходимо определиться, что именно

автор будет понимать под этим термином. С этого начинаются

согласовательные процедуры. Данный процесс очень показателен

для демонстрации процесса понимания, который происходит в

голове у судьи, и актуализации умения понятно высказывать

собственное содержание. Здесь можно более подробно говорить

о методологическом управлении, но это предмет отдельного разговора.

Важную роль в процессе понимания играет

реконструкция содержания, представленного автором в сознании

понимающих. Именно этот процесс фиксирует разницу в

понимании одного и того же содержания, демонстрирует точки

несовпадения и, следовательно, моменты для последующей работы

организатора коммуникации, т.е. тренера. Здесь обязательно

использование вопросов на уточнение

содержания, на проецирование конечной точки содержания. Данные

вопросы могут продемонстрировать, что процесс согласования

уже закончен, а может, наоборот. В группе, которая уже однажды

прошла такой тренинг, обычно согласовательные процедуры происходят

быстро и как-то сами собой, если методы, использованные тренером,

отслеживались участниками группы и были понятны для них. В

таком случае данная группа более быстро способна к введению

нового дополнительного для согласования содержания, к его

дальнейшему движению, кроме того, участники ее заранее предполагают

минимум содержания и форму его подачи, чтобы быть понятыми

в соответствии с тем образом, который имеет автор. При этом

тренер как организатор коммуникации отслеживает не столько

движение содержания, сколько коммуникативные и согласовательные

процедуры. Еще один значимый момент, на мой взгляд, появляется

здесь – это оформление содержания не в виде большого и красивого

текста, а в виде логических схем – конструкций. Это очень

удобно, поскольку помогает: во-первых, реконструировать любой

текст, оформлять его с помощью индивидуальных языковых средств;

во-вторых, использовать различные приемы ораторского искусства,

не отклоняясь при этом от логики изложения; в-третьих, позволяет

использовать различные приемы убеждения судьи, аудитории,

при этом опять же не отклоняясь от сути своего изложения.

Характерно, что в данной ситуации не надо заучивать речи, как это часто бывает.

Кроме того, легче модернизировать или перестроить схему, чем

готовую написанную речь. Тренеру легче отслеживать

логику изложения и оставить текст речи на творчество учеников

(сохраняя при этом за собой консультативную роль), демонстрируя

в слабых, на его взгляд, местах непонимание, которое, например,

может возникнуть у судьи, или создавать ситуацию затруднения,

если логическая схема-конструкция в изложении была нарушена

(а это уже могут быть заготовки для перекрестного допроса).

Это лучше, чем заниматься написанием речей для спикеров, их подгонкой под конкретного ученика. Усвоение

содержания школьниками будет намного более эффективным, если

создать иллюзию, что они сами «открыли истины». И

убежденность в позиции будет выше, если она не привнесена

извне (например, тренером), хотя, безусловно, тренер также

может «двигать» содержание, оформляя, например, наработанный

материал, но не более. Таким образом, мы можем говорить, что для того, чтобы

научить рефлексии учащихся, тренеру необходимо самому владеть

навыками организованной рефлексии. Как можно организовать процесс постоянного тренинга рефлексии

через дебаты? Я

вижу пока два способа (может быть, потом их будет больше): Например,

система вопросов: -

провоцирующих ситуацию затруднения в действиях или рассуждениях

дебатеров; Тренинги

могут быть направлены на рефлексию собственно дебатных навыков;

на умение анализировать текст, кейс, судейские записи и т.д.

Например, тренинг «Рефлексия судейских записей». Цель:

рефлексия действий дебатера на игре. Необходимые

материалы: Действия: 1.

Прочтение замечаний судьи. 2.

Восстановление по памяти игры и своей собственной работы. 3.

Восстановление замечаний – анализа судьи после игры. 4.

Анализ причин: 5.

Построение плана, как избежать подобных ошибок на следующей

игре и как и что тренировать для достижения большего успеха. Когда

эта процедура, тренинг, достаточно регулярна, дебатер в последующем

может проводить ее самостоятельно и достаточно быстро, т.е.

постоянно: на игре, после игры, до игры. Это и есть собственно

рефлексия. И это и есть систематизация мышления школьников.

Причем «корень зла» (кто виноват в неудаче) обычно либо смещается,

либо перестает существовать в сознании школьника. На первый

план выступает цель саморазвития. Как раз то, ради чего мы

все здесь и собрались. Ведь не дебаты же ради дебатов, и не

дебаты ради победы. Главная победа в дебатах, да и в жизни

– это победа над собой. Таким

образом, мы можем говорить, что технология дебатов предполагает

по своему содержанию «выращивание» рефлексивной компоненты

у школьников. При этом не надо создавать специальные условия

типа организационно-деятельностных, организационно-мыслительных

игр, хотя и не исключает эту возможность, т.к. на каждом этапе

присутствует необходимость в рефлексии и имеются необходимые

условия для выхода в нее, виден конкретный результат ее действия.

Что еще, на мой взгляд, очень важно: содержание дебатной технологии

сохраняется, а содержание материала постоянно меняется, что

позволяет довести рефлексивные процедуры до устойчивых навыков.

В том случае, если рефлексия становится постоянным атрибутом

мышления человека, мы

можем говорить о том, что реально существует способность к

саморазвитию. Теперь человек самостоятельно будет выступать

для себя как в роли автора, критика, проектировщика, так и

в роли организатора коммуникативных, согласовательных процессов,

а в последующем, при необходимых усилиях, может владеть и

методологическим мышлением. Здесь

мне вспоминаются слова Рубинштейна С.Л.:

с развитием рефлексии человек становится способным

занимать позицию как бы вне

процесса жизни, смотреть на нее со стороны. Это решающий

поворотный момент в общем психическом развитии человечества.

Именно здесь кончается первый способ существования и начинается

новый путь к построению нравственной человеческой жизни на

сознательной основе. Сознание здесь выступает как прорыв,

как выход из полной поглощенности непосредственным процессом

жизни для выработки соответствующего отношения к ней, занятия

позиции над ней, вне ее для суждения о ней. С появлением рефлексии

начинается философское осмысление жизни.

|