|

Учебное сотрудничество

и социальное проектирование в школе Т. Ивошина, Деятельностная образовательная парадигма предполагает

организацию образовательной среды на основе совместного творчества

при совместно-распределённой деятельности.

Мы придаём особое значение психологическим показателям в организации

рабочих групп на уроке или в создании творческих групп для работы

над проектом за пределами урока [1]. Это не случайно, так как хорошо

известно, что на протяжении всего школьного периода образования

развитие учащихся происходит через развитие отношений между ними [3, 4]. Ребёнок ещё с дошкольного возраста включён в две системы

социальных отношений: 1) отношения со взрослыми

и 2) отношения с детьми (сверстниками, старшими или младшими). В

школе эти системы отношений сохраняются, но происходит их трансформация.

Стиль отношений учителя и ребёнка, особенно на начальном этапе обучения

определяет отношение ребёнка и к родителям, и к детям, поэтому реальное

сотрудничество и партнёрство ученика и учителя является неотъемлемым

условием для становления партнёрских отношений учеников друг с другом

[5]. Сотрудничество со сверстниками повышает качество освоения знаний

и даёт более высокие показания в развитии рефлексивного мышления

ученика, умения оценивать свои возможности и отделять область знания

от незнания, что чрезвычайно важно для становления у него мотивации

самоизменения [6]. Совместная деятельность в системах «ученик – учитель» или

«ученик – ученик» по-разному влияет на

психическое развитие учащихся. При кооперации со сверстниками отношения

равноправные, и поэтому они в большей

степени способствуют становлению критичности и самостоятельности

суждений школьников [5, 6]. Следовательно, деятельность, выполняемая

учащимися, совместно и специально организованная (коллективно-распределённая)

является более продуктивной, и построение её как учебного сотрудничества

позволяет урок сделать формой социализации личности. Особую ценность для развития учащихся приобретает организация

совместной деятельности в разновозрастных

группах, которые создают дополнительный резерв развития как младших,

так и старших детей [3], поскольку позволяют лучше осознать необходимость

сотрудничества как инструмента, с помощью которого раскрывается ценность одного участника

проекта для развития другого, саморазвития.

Это является наиболее важным фактором в становлении личности ученика

и его интеллектуальных способностей.

Это

социально значимое личностное качество развивается в ситуациях совместного анализа,

взаимооценок результатов своих действий на фоне результатов

группы. Кроме того, дополнительным побудителем сотрудничества с

младшими может стать стремление апробировать новую социальную функцию,

выступить в роли наставника, помощника учителя. Это почётно и ответственно.

Учебное сотрудничество, таким образом, мотивируется личностными,

а не только познавательными целями, что также немаловажно для общего

психического развития учеников. С другой стороны, умение развернуть

общение и согласовать свои действия с действиями других, взаимное

сотрудничество можно рассматривать как показатели психического развития

детей. В частности, социально важными являются деловая направленность

общения, стремление к поиску самих способов и средств взаимодействия,

развитие собственно способности к содействию через преодоление эгоцентризма

собственного действия [4]. Школьное

образование выполняет задачу подготовки выпускника к самостоятельному

выбору своего профессионального пути. Для её решения необходимы

более широкие, чем учебно-предметные возможности построения социального

взаимодействия. Наиболее адекватной формой организации внеучебного

пространства в исследовательском, поисковом режиме является социальное проектирование. Проектирование

общественной жизни школы по собственному замыслу учащихся (через

групповой или индивидуальный проект) – это одновременно форма и

способ становления личности, так как в рамках его может быть не

только заявлена, но и апробирована, социально одобрена или отвергнута

личностная позиция ученика. Таким образом, через социальный проект

может осуществляться становление правового сознания и гражданской

позиции школьника. С

психологической точки зрения работа над социальным проектом является

для учащихся практикой регулирования межличностных отношений, становления

навыков делового общения, овладения основами перспективного планирования,

принятия решений и осознания ответственности за их выполнение. Одной

из наиболее эффективных форм подготовки учащихся к социальному проектированию

следует признать, как показывает опыт, семинар-тренинг или серию

семинаров, чередующихся с работой (или работающих параллельно) творческих

групп, через которые апробируется «замысел», уточняется план действий. На

этих основаниях можно выделить задачи, решение которых осуществляется

в ходе социального проектирования:

Социальное проектирование рассматривается как разновидность

деятельности, построенной на анализе ситуации «разрыва» целей образования

в данном учреждении (гимназии), способов и организационных форм

их достижения, участниками которой могут быть все субъекты образования:

учителя, учащиеся и родители, специалисты неучебной

сферы, административные лица. Основная цель семинара-тренинга состоит в расширении

возможностей конструирования способов общения между всеми субъектами

взаимодействия. Тренинговые семинары направлены, во-первых, на перестройку традиционной стереотипизированной системы отношений на личностно-развивающие, терпимые к разным позициям, точкам

зрения и нестандартным решениям; во-вторых, на оптимизацию социально-перцептивной

среды образования; в-третьих, на развитие оптимальных поведенческих

стратегий в типичных и нетипичных педагогических ситуациях. Общий эмоциональный подъём, который задают семинары-тренинги,

разумно использовать как стимул для включения в разработку идеи

(проекта). Одним из примеров построения программы социального развития

в образовательном пространстве школы является проект «Детское управление

школой». Участие всех субъектов образования в управлении образовательным

процессом – это важнейшая развивающая возможность образовательной

среды, обеспечивающая становление социальной активности личности

[7]. При этом детское управление

школой рассматривается не как совокупность выборных органов, а как

процесс преобразования отношений

всех участников образования, организация

гуманистических отношений. Наиболее эффективным условием становления

таких отношений является деятельность, в которой эти отношения реализуются.

Сопричастность учащихся к управлению образованием в школе возможна

через организацию, например, школьного пресс-центра, который может

быть эффективной оргформой и одновременно способом становления правового сознания. Происходит это в том случае, если в образовательном

пространстве школы создаётся поле для апробации индивидуального

действия, если это действие обсуждается открыто и в дискуссионной

форме, что особенно важно для подростков и старшеклассников. Ведь

взросление – это этап развития, переход от детства к взрослости,

который охватывает весь период образования в основной и старшей

школе. И специально организованная дискуссия или спонтанно возникшее

обсуждение различных позиций в культурных формах – это возможность

обнаружения позиции значимого другого, которая является необходимым

этапом поиска собственного взрослого действия, в результате чего

происходит становление самостоятельности и ответственности [2].

Поэтому мы утверждаем школьный пресс-центр как одну из наиболее

адекватных форм социальной деятельности учащихся, через которую

отрабатывается авторская позиция ученика в культурно принятой форме.

Таким образом создаются условия для самоутверждения и становления

личностной зрелости. Имеет смысл обозначить также ещё одну составляющую

социальной сферы образовательной среды, которая является «инструментом»

(средством, оргформой) личностного развития

не только учащихся, но и педагогов (или родителей). Это творческие

мастерские. Творческие мастерские представляют собой не просто

систему дополнительного образования в пространстве школы, но и прежде

всего – поле творческой деятельности, где реализуются и совершенствуются

уже приобретённые знания и умения. То есть, мастерские также являются

полем апробации учеником своих творческих способностей. В этом плане

наиболее познавательным является создание школьного издательского

центра и школьных открытых печатных изданий, через которые, с одной

стороны, реализуются различные творческие способности одних учеников:

литературные, художественные, технические. А с другой стороны, в

них может происходить становление, овладение азами мастерства другими

учениками в сотрудничестве с наиболее одарёнными или более опытными

учащимися или взрослыми. Творческие мастерские могут быть

организованы на разных принципах, но прежде всего, они имеют прикладное

значение, то есть являются средой, условием, пространством приложения

конкретных умений и одновременно развития их на основе конкретного

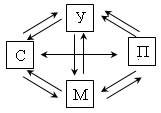

практического, социального заказа (структура взаимодействия творческих

мастерских с проектными группами постоянно преобразующихся ведущих

проектов гимназии), формируемого самими учащимися друг к другу,

одной творческой группой к другой.

Например, для реализации театрального проекта

требуется создание макета (проекта) оформления сцены; публикация

детских стихотворений, рождённых в поэтической мастерской, сопровождается

рисунками, исполненными по их заказу в художественной мастерской;

наилучшим образом оформленные литературные творения учащихся, в

свою очередь, становятся материалом для формирования очередного

выпуска школьного журнала; техническое задание по компьютерной вёрстке

редакторы различных разделов журнала составляют ученикам-операторам

ЭВМ. Это постоянно преобразуемая цепочка действий удерживает

общее поле социально и личностно значимой деятельности. Библиография 3. Рубцов В.В. Совместная учебная деятельность в контексте соотношения социальных воздействий и обучения// Вопросы психологии. – 1998. – № 5. – С. 49-56. 4. Рубцов В.В. Коммуникативно-ориентированные образовательные среды// Психология проектирования. – М., 1996 5. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. – М.: Академия, 1998. 6. Цукерман Г.А. Оценка без отметки. – Рига: Педагогический центр «Эксперимент», 1999. 7. Ясвин В.А. Тренинг психологического взаимодействия в творческой образовательной среде / Под ред. В.И. Панова. – М.: Молодая гвардия, 1997. |