ИДЕЯ РЕФЛЕКСИВНОГО РАЗВИТИЯ

КАК ЦЕННОСТНОЕ ОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) Можно остановить

ее развитие через канонизацию, превратить в памятник. Да минует

нас чаша сия...

Противопоставление

учебной деятельности и творчества — одно из самых распространенных

недоразумений, с которыми сейчас приходится встречаться. При этом

игнорируется следующее принципиальное положение теории В.В. Давыдова.

Ядром учебной деятельности является поиск отсутствующих способов

действия в ситуации, когда нет никаких готовых образцов или инструкций.

Взрослый организует этот поиск так, чтобы были обнаружены основания

ОБЩИХ способов действия — общих и для широкого класса задач, и для

широкого круга людей, решающих эти задачи. И если ребенок в ходе

этого поиска изобретет колесо (законы умножения, позиционный принцип

русского письма), то это открытие будет не менее гениальным и не

менее творческим из-за того, что колесо уже кто-то когда-то

открывал. (Это как первая любовь — всегда одно и то же, и всегда

в первый раз...) Для ребенка, совершившего открытие, это будет МОЕ

колесо, МОЕ знание — то, в котором, по выражению В.П. Зинченко,

познающий узнает себя или обретает путь к себе (и одновременно

к своим единомышленникам и оппонентам).

Язык, который, как

сказал в своей Нобелевской речи Иосиф Бродский,

древнее и мудрее говорящих на нем, точно фиксирует главные, корневые значения слов, из-за которых

в современной психологии развития сломано немало копий. Так, в слове ВОСПРОИЗВОДСТВО отчетливо просвечивает его мотивирующая

основа — ПРОИЗВОДСТВО, построение СВОЕГО образа ситуации, ориентировочной

основы СВОЕГО действия. И если ребенку так сильно повезет, что с

помощью взрослого он построит такую ориентировочную основу своего

действия, которая будет обладать достоинствами всеобщности, то есть,

обеспечит предельно широкие возможности действия и понимания, то

едва ли резонно сокрушаться о том, что творческий потенциал этого

ребенка недораскрыт.

Еще одно почти ругательное

нынче слово из словаря учебной деятельности или шире — всей школы

Выготского: ОСВОЕНИЕ или ПРИСВОЕНИЕ. В

этих словах неслучаен корень СВОЙ: освоение — это построение СВОЕГО

образа мира. Однако СВОЙ — значит не только уникально-неповторимый,

но и общий. ОСВОЕНИЕ — это построение СВОЕГО образа, но из материала

КУЛЬТУРЫ, а не из чего-то вне- или бес-культурного. Это сродни

Ахматовскому:

«Подслушать у музыки

что-то// и выдать, шутя, за свое...»

Сделать что-то СВОИМ,

со-природным себе — значит выйти за рамки

субъект-объектных

отношений, или по терминологии Бубера

(которой В.В. Давыдов никогда не пользовался) — перейти из отношения

Я-ОНО в отношение Я-ТЫ. Очевидно, на этом переходе и рождается та

самая ИНИЦИАТИВА, которая является основным признаком СУБЪЕКТНОГО отношения

человека к миру. Тема ребенка как субъекта, инициатора учебной деятельности,

автора тех понятий, которые строятся при ее осуществлении, не случайно

стала ключевой темой исследований лаборатории В.В. Давыдова в последние

годы. Практика учебной деятельности давно привела к переосмыслению

классических субъект-объектных

клише, из-за которых воспроизводство противопоставлено творчеству,

присвоение считается постыдным как воровство, а формирование — просто

бранное слово, хотя, что может быть неприличного в обретении формы,

особенно если это ИДЕАЛЬНАЯ форма...

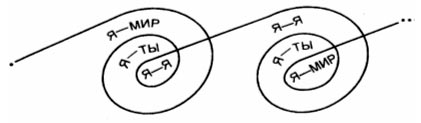

Одним из поворотных пунктов в таком переосмыслении (обретении новых смыслов) стала схема В.В. Давыдова,

возникшая 10 лет назад, в 1988 году, во время оргдеятельностной

игры в Абакане, посвященной проблемам и перспективам развития

теории учебной деятельности. После многолетней опалы и «амнистии»

нам — проектировщикам и исследователям учебной деятельности —

надо было обрести второе дыхание, собраться с силами... (В страшном

сне нам тогда еще не виделось то массовое внедрение, которое уже

поджидало нас за ближайшим поворотом российской истории.) В Абакане

случилось много знаменательного, но потрясло меня одно событие:

Василий Васильевич, рисующий на доске схему[1].

За четверть века работы под руководством Давыдова такое я видела

в первый и последний раз и хочу поделиться с вами этой замечательной

схемой (в ее сегодняшней графической и терминологической аранжировке,

обусловленной тем, что за десять лет в теории и практике учебной

деятельности было сделано и понято многое из того, что лишь интуитивно

схватывалось в метафорах 1988

года).

|

|

ВНЕШНИЙ СЛОЙ |

СРЕДНИЙ СЛОЙ |

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ |

|

|

Я — МИР |

Я — ТЫ |

Я — Я |

|

МЛАДШИЙ |

поиск общих способов решения класса задач при осуществлении

учебных действий [2] |

координация и согласование разных точек зрения на предмет совместного действия для выработки

«общих» способов |

знание о границах применения освоенных способов действия

как знание о границах своих возможностей и умение выйти за

эти границы, т.е. умение расширять свои знания и умения (умение

учить себя) |

|

|

Я — Я |

Я — ТЫ |

Я — МИР |

|

|

социально-психологическое экспериментирование со своими

возможностями (в любой предметной деятельности и социальном

взаимодействии) |

интимно-личностное общение как универсальный, всеобщий

способ выхода в отношения Я-ТЫ |

мировоззрение |

60-70 годы — ключевые

слова этого периода работы В.В. Давыдова и его лаборатории: «общий

способ, теоретическое понятие, моделирование» описывают внешний

слой схемы учебной деятельности.

80 годы — ключевые

слова: «сотрудничество, совместное учебное действие, позиционное

взаимодействие» описывают средний

слой схемы.

90 годы — ключевые

слова: «субъект учебной деятельности, индивидуальная инициатива

ребенка, умение учиться как способность

изменять себя, свои возможности» описывают внутренний

слой схемы учебной деятельности.

Следующее десятилетие

исследований учебной деятельности могло бы проходить под таким эпиграфом:

«Эмоции фундаментальней мыслительного плана,

потому что на основе эмоций человек ставит перед собой все многообразие

задач, в том числе и мыслительные»[3]

(Интересно, что сказал бы сам Василий Васильевич тому, кто

рискнул бы такое утверждать в 60 годы?!)

Итак, ключевыми словами

нового десятилетия могли бы стать: «эмоции, переживания, смыслы,

ценности» — язык описания духовного слоя сознания.

И в заключении — о

ценностях. Задаваясь вопросом, может ли (смеет ли) образование назначать

ценности и цели человека, учащего СЕБЯ, строящего СВОЙ образ мира,

не надо впадать в самообман или лицемерие. Образование не может

не задавать ценностей. Образование делает

и будет делать это последовательней и агрессивней, чем любой другой

социальный институт. Сознавать это и делать это ответственно — значит

(для проектировщиков образовательных систем) заботиться о двух вещах

(желательно не впадая в постмодернистский нравственный

релятивизм).

1) О всеобщности и фундаментальности закладываемых

ценностей — опасна лишь их частичность (партийность, региональность,

национальность). В.В. Давыдов в качестве ценностей заложил в учебную

деятельность такой способ существования, который обрекает человека

на рефлексию и трансцендирование, понятое

как самоизменение. Можно

не относиться к рефлексивному способу жизни как к ценному, можно

даже пытаться его избежать, но можно ли усомниться в его универсальности?

2) О том, чтобы построить

множество равнодостойных «входов» в ту

деятельность, новообразованиями которой является способность к рефлексии

и самоизменению. Когда мы поймем, что помогает и мешает детям

с разными ценностно-смысловыми

установками становиться субъектами учебной деятельности, тогда мы

сможем говорить о том, что система учебной деятельности достроена

до массовой школы.

[1]Ее содержание

опубликовано: Давыдов В.В., Слободчиков

В.И., Цукерман Г.А. Младший школьник как субъект учебной деятельности.

— Вопросы психологии. — 1992. — №2. С. 14-19.

[2]В.В. Давыдов выделил следующие учебные действия: «принятие от учителя или самостоятельная

постановка учебной задачи; преобразование

условий задачи с целью обнаружения всеобщего отношения изучаемого

объекта; моделирование выделенного отношения в предметной, графической

и буквенной формах; преобразование модели отношения для изучения его свойств в чистом

виде; построение системы

частных задач, решаемых общим способом; контроль за выполнением

предыдущих действий; оценка усвоения общего способа» (Теория развивающего

обучения. — М.: ИНТОР, 1996. С. 159-160).

[3]В.В. Давыдов. Последние выступления. — Рига: ПЦ «Эксперимент», 1998. С. 13.