Вестник № 11/ 2003

В 2002

– 2003 учебном году в отделении развивающего обучения муниципальной

средней школы № 202 Новосибирска «Умка» был

проведен цикл из 4 погружений под общим условным названием «Погружение

в мета-предметы» по темам «Модель. Моделирование.

Решение задач с помощью моделирования», «Понимание научного текста»,

«Понимание художественного текста», «Задачи».

Этот цикл

не является оригинальной разработкой. Впервые циклы такого рода проводились

в Методологическом колледже в Москве (школа № 1314) коллективом под

руководством доктора психологических наук Ю.В. Громыко.

Кроме того, подобного рода циклы проводились в разных школах Сибири

(Кемерово, шк. №№ 38, 61, 42, Мегион шк. № 4 , Новосибирск «Наша Школа», ЦРО «Умка») под руководством А.В. Нечипоренко

(совместно с Т.М. Губановой и А.Ю. Губановым). Новизна нашего решения заключается в том,

что мы впервые использовали такого рода формы и способы работы для решения

содержательных проблем среднего звена классов Развивающего обучения

(система Эльконина Д.Б. – Давыдова В.В.).

Для классов

начальной школы РО есть авторские разработки учебных форм и учебных

пособий, позволяющие фиксировать и закреплять результаты работы детей

со способами собственных действий. Но очевидно,

что по сравнению с начальной школой количество и качество содержания,

которое касается именно способов мышления и действий, многократно увеличивается

и усложняется и требует особой, цельной работы и специфических форм

рефлексивного осмысления детьми учебного содержания. Формы, придуманные

для начальной школы, перестают работать в классах среднего звена: в

структуре урока не предусмотрено место для систематической, целенаправленной

работы в «мета-слое».

Специфика

способностей понимания и моделирования такова, что для их формирования

необходимо не только решать задачи с помощью построения моделей и понимать

сложные тексты, но и получить деятельностные понятия – рефлексивные

знания о модели и моделировании, о способах понимания. Учебные тексты

обычно затрагивают только предметное содержание, поэтому они могут использоваться

лишь как материал для построения рефлексивных знаний.

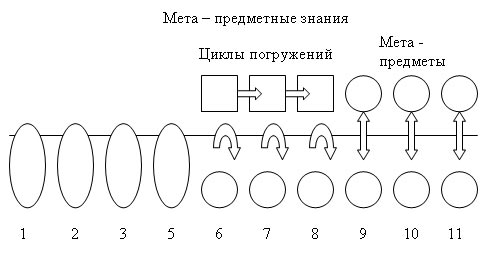

На наш

взгляд, общая структура отношений учебного процесса с предметами мета-цикла в Развивающем обучении может выглядеть следующим

образом:

На первом

этапе (1-5 классы) методологическое знание – неотъемлемая часть самого

предмета. Эти знания «растворены» в самом способе порождения знаний,

в способах действия учащихся в

предмете.

На втором

этапе (6-9 классы) необходимо организовать «особое место», специальную

учебную форму, в котором бы учащиеся впервые начали обсуждать модель,

задачу и т.п. как таковые, отделяя их от учебного материала и полагая

их как особый предмет обсуждения, понимания, знания.

Роль таких

«особых мест», на наш взгляд, вполне успешно выполняют погружения –

интенсивные учебные формы. Основное назначение первого цикла – в достаточно

сжатый срок устроить содержательную провокацию детям, когда они вынуждены,

во-первых, выходить за рамки задачи, переформатируя ее, переоформляя,

и, во-вторых, делать первые, приблизительные, грубые обобщения методам

порождения и способам деятельности с моделями, задачами и т.п.

Во втором

цикле погружений нам видится другой тип работы. Общая идея второго цикла

погружений заключается в том, чтобы попытаться применить к отдельным

предметным областям (истории, биологии, химии, физики), методологические

средства, полученные на предыдущем этапе. Результат этого цикла двойной

– с одной стороны, в новом качестве выступает учебный предмет, его назначение,

структура, методы. С другой стороны, есть возможность достаточно подробно,

на конкретном предметном материале обсудить назначение и смысл мета-понятий и мета-структур.

Цель третьего

цикла – очертить границы мета-предмета, определить

его специфику, типы деятельности, выделяя и оформляя

мета-предмет в, собственно, предмет.

В идеале,

на третьем этапе (в 9-11 классах), в расписании учащихся, наряду с обычными

предметами должны появиться предметы мета-цикла.

Нами полностью

разработаны и апробированы лишь погружения первого цикла – «Введение

в мета–предмет». Как уже указывалось,

цикл состоял из четырех погружений: «Модель. Моделирование. Решение

задач с помощью моделирования», «Понимание научного текста», «Понимание

художественного текста», «Задачи».

Технологическая

структура всех погружений одинакова. На погружении создается ситуация затруднения, выход из которой предполагает

обращение детей к основаниям своих действий, описания пространства действий

и «обживания» этого пространства. Именно форма

погружения, то есть интенсивной направленной работы, позволяет сосредоточить

внимание и силы детей на конкретных проблемах собственной деятельности.

При этом погружение предполагает режим отработки навыка использования

нового средства.

Во всех

трех случаях были выбраны задачи, так или иначе провоцирующие детей

обращаться к собственным средствам решения задач и заставляющие их обращаться

к моделированию как к самому продуктивному средству решения этих задач.

На втором этапе были произведены попытки сделать

переносы с решения одной задачи на класс задач и выделить, при этом

модель в качестве универсального средства. На третьем этапе обсуждались

свойства самих моделей и способ их порождения. Разумеется, все это делалось

поверхностно, на границе детской актуальности. Надо помнить, что за

исключением начальной школы и фиксаций отдельных учителей в рамках отдельных

предметов регулярной работы с моделями у детей не было. Подробное описание

задач этих погружений можно найти на сайте: www.umka.noonet.ru

Второе

и третье погружения были посвящены пониманию, а именно пониманию письменного

текста. Причем, было решено «разнести» два погружения: одно было решено

посвятить пониманию научного (точнее учебного) текста, а второе – пониманию

художественного текста.

2. Для

второго погружения были использованы тексты физические, математические

и исторические. Для физической задачи были взяты отрывки из «Второго

дня» «Диалога о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой» Галилея.

Для математической - отрывок из сочинения

Секста Эмпирика “Против разных наук”, книга

III “Против геометров”. Для исторической - §34 из учебника Вигасина “История

древнего мира” и отрывок из “Истории” Геродота книга 6 п.п.104 – 117.

Требования

ко всем текстам, так или иначе, были одинаковы: все тексты должны быть

достаточно трудны для понимания, но при этом не запредельно сложны, то есть – держать всех детей в напряжении

понимания. И второе – все тексты должны быть многослойными. Эта многослойность должна детьми интуитивно удерживаться и эта

же многослойность должна провоцировать детей

на выход в мета-план. Например, текст Галилея,

во-первых, имеет необычную форму – форму диалога.

Во-вторых, его действительное понимание может базироваться только на

понимании контекстов – культурном и историческом.

Для введения

детей в проблему исторического текста решено было сравнить два текста,

описывающих одно историческое событие – Марафонскую битву. Причем были

взяты два совершенно несхожих текста – из учебника истории и отрывок

из «Истории» Геродота. Провокация здесь происходила именно «на границе»,

при сравнении двух описаний.

3. Для

третьего погружения ставились цели, во-первых, продолжить обсуждать

общие принципы понимания текстов и довести до конца те линии, которые

наметились на предыдущем погружении. Во-вторых, выделить особенности

способов понимания художественных текстов. Для этого необходимо задать

пространство критики художественного текста с помощью позиций писателя-стилизатора

и критика-аналитика и соответствующих текстов. При этом предполагалось,

что работа будет строиться минимум в 3 слоях: собственно понимание текстов

и фиксация их смысла; анализ способов понимания текстов в разных позициях;

анализ общих принципов понимания художественного текста.

Для работы

были выбраны следующие тексты: пролог к поэме Александра Блока «Возмездие»

и стихотворение Всеволода Некрасова. Кроме того, в работе была использована

литературоведческая статья Гаспарова Б.М.. «Сотри случайные черты… А. Блок и Вс. Некрасов»

4. Темой

четвертого погружения недаром были выбраны «Задачи». С одной стороны

– это «откат» - детям было предложено поработать со знакомым материалом,

а значит почувствовать почву под ногами и получить содержательный «сухой остаток». С другой стороны – «задача»,

как предмет рефлексивного осмысления учебной деятельности ребенка действительно

замыкает цикл мета-предметов (по крайней мере,

так можно его проинтерпретировать).

И в этом

погружении детям были предложены задачи по физике, математике и лингвистике.

Принципиальное отличие задач, которые предлагались детям на этом погружении

– это то, что все задачи требовали интерпретации условий, а точнее,

процедуры превращения описываемой ситуации в задачу. Именно на анализе

порождения задачных условий и появлялись основные смыслы.

В достаточной

мере в этом погружении были использовано содержание предыдущих погружений

– моделирования и понимания текста. Именно на этом, заключительном погружении

у большинства детей было сформировано понятие о моделировании как средстве

решения задачи.