Вестник № 2/ 1997

ОТКРЫТЫЙ УРОК

МОЖЕТ

ЛИ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК СТАТЬ СУБЪЕКТОМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Г.А. Цукерман,

доктор психологических наук,

психологический институт РАО

1. Инициативность как поведенческий критерий субъектного действия

Субъектом

собственной деятельности, то есть первоисточником активности, преобразующей

объекты, человеком, действующим по собственному побуждению, ребенок стал

задолго до школы. Означает ли это, что сев за парту, начав под руководством

учителя осуществлять учебную деятельность, первоклассник автоматически

становится ее субъектом? Этот вопрос ставит под сомнение безответственную

манеру словоупотребления, принятую в расхожей психолого-педагогической

литературе, пестрящей выражениями типа «начав учиться, ребенок становится

субъектом учебной деятельности» или «первоклассник является субъектом

учебной деятельности». Для того, чтобы определить саму возможность ответа

на вопрос, вынесенный в заглавие (может ли младший школьник стать субъектом

учебной деятельности, осуществляемой лишь под руководством учителя, а,

следовательно, заведомо не самостоятельной) введем два противопоставления.

Во-первых, это противопоставление субъектного и объектного поведения,

во-вторых, противопоставление субъекта УЧЕБНОЙ деятельности и субъекта

любой другой (игровой, трудовой, коммуникативной и пр.) деятельности.

В случае объектного поведения ребенок оказывается исполнителем операций,

встроенных в действие взрослого, удерживающего и содержательный, и смысловой

контекст совместной деятельности (в бытовых наблюдениях мы говорим о таких

случаях: ребенок скучает). Для разведения объектного и субъектного поведения

ребенка необходимо ввести допущение, доказательство которого уведет нас

слишком далеко от темы, поэтому это допущение вводится здесь как ценостные

утверждения.

Главное допущение нашей работы состоит в следующем: на протяжении

всего детства (вплоть до подросткового возраста) детская субъектность

всегда ЧАСТИЧНА. Субъектные «островки» поведения ребенка существуют в

океане , в первичном бульоне взрослого побуждающе - оберегающе - обучающе

- воспитывающе - ответственного отношения к ребенку как к объекту забот

(в том числе и взрослой заботы поддерживания и расширения детского опыта

субъектности).

Чтобы не увязнуть в беспредметных спорах с чистосердечными защитниками

прав детства на самобытность, принимаемую порой за «природную» субъектность

детского спонтанного поведения, введем рабочий критерий для отличения

субъектного и объектного статуса ребенка в каждой конкретной ситуации:

КАКУЮ задачу решает ребенок, и КТО поставил эту задачу? Если, к

примеру, на уроке ребенок поглощен вычислениями, лицо его сосредоточенно,

губы и пальчики шевелятся в усилии из семи вычесть пять, то можно ли смело

утверждать, что он решает арифметическую задачу, а не задачу коммуникативную

(получить похвалу учительницы или избежать насмешек одноклассников)?

В таком случае, для того, чтобы определить, является ли ребенок субъектом

учебной деятельности, то есть существом, способным (при овладении соответствующими

действиям и операциям) к самостоятельному выходу за пределы собственной

компетентности для поиска общих способов действия в новой ситуации, необходимо

ответить на вопрос: КТО поставил учебную задачу, и решает ли ребенок именно

эту задачу или подменил учебную задачу на какую-то иную (практическую,

игровую, коммуникативную).

Содержательная и операционно-техническая сторона учебного, поискового

действия, ориентированного на общие характеристики задачи, может быть

обеспечена в том случае, если обучение в начальной школе будет носить

характер учебной деятельности в строгом смысле этого понятия (Д.Б.Эльконин,

В.В.Давыдов). Допустим, что нам удалось довести методику построения учебной

деятельности до такого совершенства, когда все или подавляющее большинство

младших школьников овладевают учебными действиями рефлексивного контроля

и оценки, преобразования и моделирования, то есть, попадая в ситуацию

новой задачи, могут распознать задачу как новую, отказаться от применения

прежних способов дейстия и найти новый способ действия, обладающий достоинством

всеобщности, то есть пригодный для решения не только данной конкретной

задачи, но целого класса аналогичных конкретно-практических задач. Сможем

ли мы про человека, обладающего такими способностями, сказать, что он

является субъектом учебной деятельности? Едва ли, ибо один и тот же операционно-технический

рисунок действия может закрывать совершенно различные мотивационно-побудительные

механизмы поведения. Поэтому умение РЕШАТЬ учебные задачи НЕ является

надежным критерием того, что ребенок действует по собственному побуждению.

Гораздо более надежным критерием субъектности учебных действий ребенка

является самостоятельная ПОСТАНОВКА учебных задач: указание на п р о т

и в о р е ч и е между уже имеющимися у ребенка способами действия и условиями

новой задачи. (Подчеркнем, что здесь речь идет о поисках поведенческих

критериев, по которым можно с достаточной степенью надежности распознать

субъектное действие, а не о сущностном определении субъектности.)

Самостоятельная постановка учебной задачи является показателем высокоразвитой

субъектности ученика в осуществлении учебной деятельности, наблюдаемой

нечасто. Однажды на уроке математики в третьем классе нам довелось видеть

ученика, который, как сначала показалось, полностью «отключился» от работы

класса, тренировавшегося в решении примеров на умножение в пределах десятка.

Когда учителю удалось привлечь Димино внимание и узнать, чем же мальчик

занят на уроке, Дима спокойно ответил: «Я пробую придумать, как удобнее

умножать на одиннадцать». «Получается?» «Кажется, я сообразил.» И мальчик

на доске рисует новую формулу умножения, не лишенную изящества.

Устав от однообразных громоздких вычислений, ребенок сам для себя поставил задачу преобразования и усложнения уже имеющегося способа действия. Это не единственный, но весьма выразительный пример «высшего пилотажа» детской инициативности в постановке учебных задач, когда ребенок сам изменил условия задачи и сам же перестроил способ действия. Но описанный случай из жизни экспериментального класса, в котором систематически организовывалась учебная деятельность на уроках, иллюстрирует, но не объясняет природу учебной инициативности детей в постановке новых задач. Для ответа на вопрос о том, какова природа учебной инициативности, рассмотрим ситуацию ПОРОЖДЕНИЯ первой учебной инициативы (этому будет посвящен параграф 3). Но для того, чтобы учебную инициативу не спутать с другими проявлениями детской инициативности, введем её критерии (параграф 2).

Резюме.

На этапе совместного действия, когда ребенок заведомо не в состоянии

действовать без помощи взрослого, внешнему наблюдателю трудно (невозможно)

решить, является ли действие ребенка субъектным, если ребенок не вносит

в совместное действие никаких инноваций, ничего не предпринимает по собственному

побуждению, по собственной инициативе. Чаще всего детские «инициативы»

воспринимаются взрослым как ошибки, как действие не по правилам, явно

или неявно подразумеваемым взрослым. Однако, известно, что так называемый

неверный ответ на вопрос взрослого оказывается верным ответом на иной

вопрос, сформулированный (как правило, неявно) самим ребенком. По характеру

детского инициативного действия можно восстановить тот вопрос, ту задачу,

которую решает сам ребенок . Следовательно, наличие инициативы — основной

поведенческий критерий субъектного действия ребенка в ситуации совместного

действия со взрослым. Характер инициативы — критерий того, какое именно

действие развертывает ребенок по собственному побуждению: учебное, игровое,

коммуникативное, исполнительское или какое-то иное.

2. Формула учебной инициативы

Характер

инициативности является существенным и, что особенно важно, доступным

непосредственному наблюдению свойством субъектного действия и(или) взаимодействия.

(Напомним, что нас интересуют начальные этапы любого действия, когда соучастие

взрослого в действии ребенка само собой разумеется).

Инициативность ребенка при выполнении любого действия может быть двунаправлена:

с одной стороны, всякое действие ориентировано на объективное содержание

задачи, с другой стороны, на партнера, занятого этой задачей вместе с

ребенком. Приглашая партнера к совместной деятельности, запрашивая помощь

или оценку, ребенок начинает развертывать совершенно определенную форму

взаимодействия. Мы сейчас не располагаем достаточным знанием, чтобы проанализировать

характер творческой инициативности при работе ребенка с содержанием коммуникативной,

предметно-практической, игровой и учебной задачи. Гораздо больше данных

собрано относительно характера инициативы ребенка, приглашающего партнера

к той или иной совместной деятельности, то есть предлагающего взрослому

определенную форму взаимодействия, характеризуемую через а) способ взаимодействия,

способ распределения функций между партнерами, б) характер приглашения

партнера к взаимодействию, в) характер взаимных ожиданий партнеров. Данные,

на основе которых мы будем далее различать учебную и всякую иную инициативу

ребенка, сведены в таблице 1. Использованный в этой таблице способ представления

эмпирического материала базируется на следующем допущении, тоже вводимом

без доказательств.

Форма взаимодействия рассматривается здесь не как подсобный и временный

элемент психического развития, как некие «строительные леса» будущей индивидуальной

способности, а как самоценное психическое (интер-психическое) новообразование.

Это допущение позволяет нам развести два типа новообразований каждого

возраста: те, что связаны с освоением новых содержаний, и те, что связаны

с овладением новыми видами человеческих отношений, новыми видами общностей.

Функционирование новообразований первого типа обеспечивает человеку успешность

его индивидуальной деятельности. Новообразования второго типа делают человека

способным к установлению тех или иных отношений с людьми и с самим собой.

В схеме 1 представлена зависимость характера инициативности от типа совместной

деятельности ребенка и взрослого.

Таблица 1.

Основные характеристики ведущих форм деятельности и их развивающих эффектов

|

Характеристики

ведущей

деятельности |

Непосредственно-эмоциональное

общение

|

Предметно-манипулятивная

деятельность

|

Игровая

деятельность

|

Учебная

деятельность

|

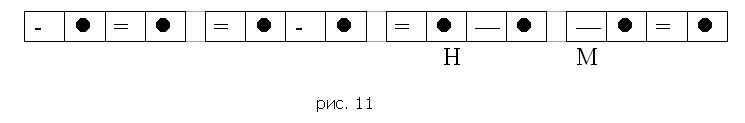

| 1. Содержание | человек как источник любви, понимания, принятия | способы употребления человеческих орудий и знаков | социальные нормы и смыслы человеческих отношений | общие способы решения задач |

| 2. Способ взаимодействия | симбиотическое слияние | буквальная имитация, действие по образцу | условная, воображаемая, символическая имитация | поиск общего для партнеров способа действия в отсутствии образца |

| 3. Характер инициативного приглашения партнера к сотрудничеству | выражения доброжелательства (преимущественно невербальные) | «Покажи, как надо! Верно? Хорошо? Не получается...» - просьба образца, контроля и оценки | «Давай, как будто мы... Ты будешь... А я буду...» - чередование игры и межигровых коммуникаций о способах взаимодействия | «Я смогу решить эту задачу, если...» - гипотеза о недостающем знании |

| 4. Чего ребенок ожидает от взрослого партнера | присутствие, сопереживание, поддержка, доброжелательное внимание, принятие | демонстрация образцов, пошаговая помощь, контроль и оценка | построение общего замысла и свобода импровизации в рамках договоренности | помощь в проверке высказанных ребенком гипотез, указание на противоречия |

| 5. Новообразования, возникающие при освоении содержания ведущей деятельности | основополагающая вера и надежда, базисное доверие к людям, к себе и к миру | речь, предметные действия | воображение, символическая функция | рефлексия |

| 6. Новообразования, возникающие при освоении формы ведущей деятельности | потребность в другом человеке, способность доверять людям, открытость новизне | способность к имитации | способность к согласованным действиям с учетом игровой роли партнера | способность (умение) учиться |

| 7. При полноценном формировании возрастных новообразований наблюдается | доверие к себе и к другим людям, устойчивость к эмоциональным стрессам, эмпатия | способность обучаться по образцам и инструкциям | способность действовать в уме, творить; социальные навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками | знание границ собственных возможностей и способность выходить за эти границы: самостоятельно ставить и решать задачи самоизменения |

| 8. При недоразвитии возрастных новообразований наблюдается | неспособность любить и доверять, неверие в свои силы | орудийная беспомощность, трудности в приобретении навыков, неорганизованность | бедная фантазия, трудности при встрече с нестандартными ситуациями, социальный эгоцентризм | отсутствие умения учиться, преобладание рассудочного мышления |

| 9. При гипертрофированном развитии возрастных новообразований наблюдается | зависимость от эмоциональной поддержки и оценки других людей, потребность в гиперопеке, потеря предмета сотрудничества, уход в межличностное общение | потребность в инструкциях, отсутствие собственного мнения, некритичность, исполнительские установки, трудности в анализе образцов, исполнительские установки, трудности в анализе образцов | уход в фантазии, отсутствие чувства реальности, потеря направленности на результат, своеволие в целеполагании |

пренебрежение

к исполнительской части действия после того, как найден общий способ

его осуществления, познавательная |

| 10. Вклад возраста в учебную деятельность | доверие к учителю, потребность в установлении отношений с ним, вера в свои силы, открытость новому опыту |

способность и склонность подражать образцам действий учителя, выполнять инструкции и правила | освоение роли ученика и правил жизни «настоящего школьника», готовность к учебной дискуссии | юношеское умение учиться самостоятельно |

3. Порождение первой учебной инициативы (в поиске недостающих условий)

Для определения

психолого-педагогических условий воспитания учебной инициативы у первоклассников

проделаем клинический анализ ситуации решения детьми первой учебной задачи.

Ставя учебную задачу, взрослый пытается побудить ребенка к поиску нового

способа действия. Но какую задачу решает ученик? И что должен делать учитель,

чтобы ребенок принял задачу поиска общего способа действия и не подменял

ее, скажем, практической задачей поиска ответа на вопрос учителя.

Попытаемся ответить на эти вопросы, пристально всматриваясь в живые события

урока.

Урок, который мы посетим с подобной исследовательской целью, является

по замыслу его автора Д.Б. Эльконина своеобразной познавательной кульминацией

начального этапа обучения шестилеток грамоте. На этом уроке перед детьми

впервые ставится проблема отношения буквы и звука. Перед этим дети

занимались звуковым анализом, то есть учились выделять отдельные звуки

в целостном слове и определять

основные смыслоразличительные характеристики каждого звука. Для русского

(родного) языка такими являются различение гласных и согласных, согласных

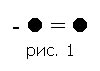

мягких и твердых. Все выделенные фонетические характеристики звуков записывались

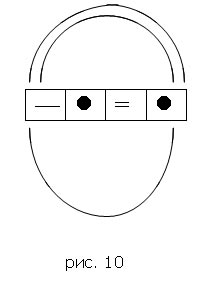

с помощью особых графических обозначений: гласный звук обозначался кружочком

(l), твердый согласный звук обозначался одной черточкой (-), мягкий согласный

- двумя (=). С помощью этих значков можно записать звуковую схему любого

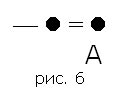

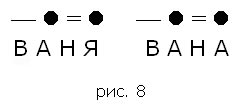

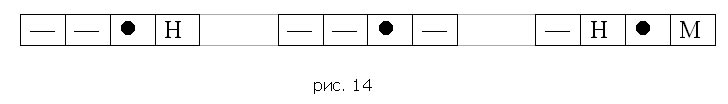

слова, например, слово ТАНЯ будет записано так:

Достигнув известной виртуозности в составлении звуковых записей слов,

дети были готовы перейти к освоению буквенной («взрослой, настоящей»)

записи. По Эльконинской системе обучения грамоте практическая задача обучения

чтению и письму конкретных русских слов совмещается с задачей обнаружения

общего закона русской письменности. Суть этого закона проста. Когда мы

слышим слова, мы на слух воспринимаем разницу между твердым и и

мягкими согласными и не путаем, к примеру, слова [ л у к ] и [ л' у к

] , различающиеся лишь одной характеристикой первого согласного звука.

Но при переводе звучащей речи в письменные знаки, буквы согласных не несут

на себе характеристики согласного звука, или , как писал Д.Б. Эльконин:

«На согласной букве не написано, как ее читать (озвучивать), мягко или

твердо». Поэтому возникает особая проблема ОБОЗНАЧЕНИЯ МЯГКОСТИ И ТВЕРДОСТИ

СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ НА ПИСЬМЕ.

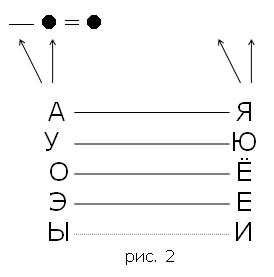

И первый закон русской письменности, который обнаруживают дети, состоит

в следующем: мягкость и твердость согласных на письме ОБОЗНАЧАЕТСЯ с помощью

гласных букв. Так, если за согласной буквой следует буква «А», то она

обозначает гласный звук [A] и ТВЕРДОСТЬ предыдущего согласного. Если за

согласной стоит буква «Я», то она обозначает тот же гласный звук [A] и

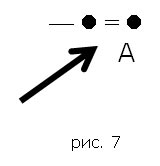

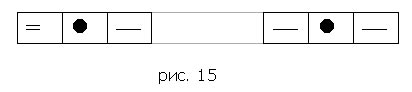

МЯГКОСТЬ предыдущего согласного. Схематически этот закон фиксируется так:

Разумеется, на уроках, организованных с позиций учебной деятельности,

этот закон не дается детям в готовом виде, но выводится ими под руководством

учителя в течение 5-8 уроков. Первый урок является кульминационным, ибо

детям предстоит открыть сам принцип обозначения мягкости согласных звуков

не с помощью согласных букв, а с помощью гласных букв. На следующих уроках

этот принцип подтверждается и уточняется применительно к новым гласным

буквам. Опишем, как развертывается совместная учебная деятельность шестилеток

на уроке, где перед ними впервые ставится задача поиска общего способа

обозначения мягкости и твердости согласных звуков на письме.

Сначала ученики выполняют задание, которое на этом этапе обучения для

них предельно просто: строят звуковую схему слова М А К:

Теперь учитель

задает основной вопрос урока: «Спойте еще раз гласный звук в слове МАК...

Отлично! А кто знает, какой буквой в русском языке обозначается гласный

звук [А]?»

Почти невозможно представить себе современный класс, где нет ни одного

ребенка, не знающего букву «А». Поэтому, задав «беспроигрышный» вопрос,

учитель начинает эмоциональную подготовку детей к серьезной задаче, требующей

некоторого интеллектуального риска, а значит — эмоциональной «страховки»:

— Я очень рада, что вы, еще не начав учиться читать и писать, уже так

много знаете! Значит вы готовы к чуть более трудному заданию. Постройте

звуковую схему слова МЯЧ... Отлично, я была уверена, что вы это сделаете

отлично! Теперь спойте гласный звук в слове МЯЧ... Молодцы! Да, вы совершенно

правы: в слове МАК и в слове МЯЧ один и тот же гласный звук [А]. А теперь

самое трудное: я считаю, что в слове МЯЧ звук [А] тоже обозначается буквой

«А». Кто со мной согласен?.. Кто хочет мне возразить?

Высказанную гипотезу учитель фиксирует на доске с помощью схемы и еще

раз формулирует гипотезу: «Я считаю, что если звуки одинаковы, то и буквы

должны быть одинаковы».

Что произошло

в этот момент в отношених учеников и учителя? Дело в том, что, формулируя

свою парадоксальную гипотезу, учитель предлагает детям совершенно особый

тип взаимодействия, исключающий имитацию готовых образцов и предполагающий

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ и смелость противопоставить свое мнение мнению учителя.

Подобная ситуация в недолгой истории класса — далеко не первая, и дети

уже отлично знают, что смелость доказательного несогласия, спора, возражений

здесь (на уроке) является невероятно ценной и будет встречена самой восторженной

реакцией учителя. Поэтому особой эмоциональной трудности данная ситуация,

как правило, не вызывает. Трудности возникают собственно содержательные.

Дело в том, что вопрос учителя аппелирует к знанию детей о том, как решается

данная практическая задача: какую букву следует писать в слове. Да, в

классе скорее всего найдутся грамотные дети, которые ЗНАЮТ, что в слове

МЯЧ пишется буква «Я», и готовы свое знание сообщить классу. Далее учитель

начинает это практическое знание проблематизировать и оказывается, что

никто - даже самые грамотные, хорошо читающие и пишущие дети не знают,

ПОЧЕМУ один и тот же гласный звук [A] обозначается двумя буквами — «А»

и «Я». Но дело в том, что НИКТО из них этим вопросом и не задавался. Этот

вопрос поставлен и удерживается учителем. Дети пришли на урок совершенно

с другой — сугубо практической целью: научиться писать слова. Правда,

когда теоретический вопрос поставлен, часть детей им заворожена, им становится

по-настоящему интересно и они с энтузиазмом прорываются с помощью наводящих

учительских вопросов к открытию основного закона русской письменности:

оказывается, гласная буква выполняет сразу две работы — она не только

обозначает гласный звук, но указывает на мягкость или твердость предшествующего

согласного. Записанный в схеме, этот закон становится ориентировочной

основой для действия по решению следующих конкретно-практических задач.

Вот в этой счастливой для педагога точке урока хотелось бы остановиться

и задаться основным для нас вопросом — о субъекте совместного учебного

действия. Учебная задача была поставлена и решена. КТО ее решил? Для кого

из участников учебной работы вопрос задачи и сообща полученный ответ стал

основанием нового, рефлексивного действия по решению учебной задачи об

отношении звуков и букв, а не только конкретно-практической задачи записи

слов (которая может быть успешно решена без всякой теории)?

О 5-8 учениках, с увлечением участвовавших в предыдущей части обсуждения,

высказывавших свои догадки, споривших с предложениями учителя и других

учеников можно с достаточной уверенностью сказать: эти дети были инициативны

и самостоятельны в поиске отсутствующего способа действия, они не ждали

готовых решений, чтобы их охотно воспроизводить. Такие ученики, судя по

многолетним наблюдениям за работой первоклассников, достаточно устойчиво,

на всех уроках (и на русском языке, и на математике) обнаруживают неподдельный

интерес и высокую активность именно в ситуациях постановки новых задач.

Они составляют в классе так называемую «группу прорыва» - прорываются

в неизвестное. Многие из них теряют интерес к задаче, найдя ответ, и вновь

включаются в работу класса лишь тогда, когда появляется новая задача.

Как правило, это дети с рано сложившимися и относительно устойчивыми познавательными

интересами. Более чем естественно, что таких юных «познавателей» среди

шестилеток немного, да и среди семилеток они в меньшинстве. Однако, тот

способ постановки учебной задачи, который был описан выше, адресован именно

к этим немногочисленным детям, которым новая задача интересна сама по

себе. Именно эти дети имеют шанс стать субъектами учебной деятельности

с самого начала обучения. А что можно сказать про остальных первоклассников?

Когда и при каких условиях они оказываются способными к учебной инициативе?

Ответ на этот вопрос дает микроанализ дальнейшей работы учащихся в процессе

развертывания первой учебной задачи.

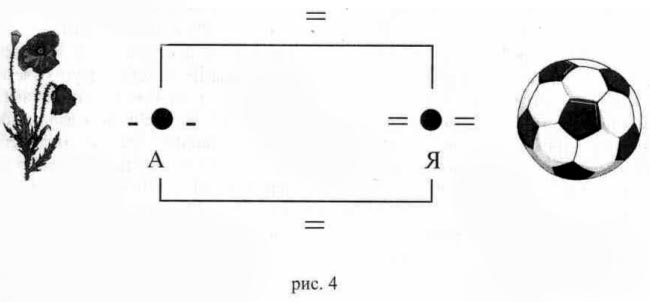

Мы рассмотрели, как в результате решения первой практической задачи (обозначить

буквами гласные звуки в словах МАК и МЯЧ) был найден и зафиксирован в

схеме общий способ решения этой и всех подобных ей задач:

Теперь учитель

предлагает новую задачу: звук [A] слышится в конце слов ДЫНЯ и ЛУНА. Надо

определить, какой буквой обозначается этот звук в каждом слове. Если ребенок

действует правилосообразно: в слове ДЫНЯ обозначает звук [A] буквой «Я»,

а в слове ЛУНА — буквой «А», то невозможно однозначно определить, действует

он рефлексивно, на основе знания законов отношения гласных звуков и букв,

или действует нерефлексивно, на основе языкового «чутья», подкрепленного

образцом. Даже если ученик обосновывает свои действия, объясняя по схеме,

что буква «Я» выбрана потому, что звук [A] следует за мягким согласным,

мы не можем с уверенностью утверждать, что ребенок действует рефлексивно:

нормально развитые шестилетки являются виртуозами в имитации, а образец

рассуждения «по схеме» тоже был предъявлен.

С некоторой долей уверенности говорить о рефлексивной или нерефлексивной

природе действия ребенка при выборе буквы можно лишь в том случае, если

ребенок действует неправилосообразно, привнося в свое действие какие-то

инновации. К примеру, если вместо ДЫНЯ ребенок пишет ДЫНА, «потому что

слышится [AAA]», то есть основания говорить о том, что действие ребенка

еще не ориентировано на основной закон письма. Но есть «ошибки», обнажающие

всю глубину детской рефлексии, показывающие те основания детского действия,

которые вынуждают психолога перестраивать сам способ обучения. Рассмотрим

реальный эпизод, заставивший нас пересмотреть вышеописанный «классический»

Эльконинский способ постановки учебной задачи о принципе обозначения мягкости

и твердости согласных в русском письме.

Урок в группе шестилеток начался по схеме, только что проанализированной.

До сих пор этой схемой введения букв в течение трех десятилетий пользовались

десятки педагогов и психологов, и она (схема) считалась совершенно выверенной,

построенной на безупречных логико-предметных основаниях и действительно

открывающей детям базисный закон русского письма. Поэтому урок, открывающий

тему «Введение гласных букв» проводился строго по классической схеме:

1) на примере слова МАК вводилась буква «А»,

2) на примере слова МЯЧ вводилась проблема: можно ли один и тот же гласный

звук обозначать одной и той же гласной буквой,

3) при сравнении слов МАК и МЯЧ дети подводятся к выводу: гласные буквы

обозначают гласный звук и мягкость/твердость предшествующего согласного,

4) этот вывод фиксируется с помощью схемы,

5) введенная схема примеряется к новым конкретно-практическим задачам:

на ее основе выбираются гласные буквы для обозначения последнего звука

в слове ЛУНА и ДЫНЯ, РИТА и МИТЯ...

Для работы со словом МИТЯ к доске вызвался идти Ваня Б. — мальчик уверенный

в себе, занимающийся с увлечением, в высшей степени толковый, умеющий

развернуто формулировать свои мысли, имеющий таковые и отстаивающий их

с упорством и не без удовольствия. Поэтому для нас было некоторой неожиданностью

увидеть в Ваниной работе стандартную ошибку «слабого» ученика:

Учитель:

Ваня, объясни, почему ты выбрал букву «А»?

Ваня: Потому что последний звук [A], я его записал буквой «А».

Учитель: Ваня, посмотри, пожалуйста, на новую схему. В ней написано,

сколько работ выполняет гласная буква. Видишь?

Ваня: Буква «А» выполняет две работы: обозначает звук [A] и еще

обозначает, что перед ней стоит твердый согласный.

(По тому, как ребенок считывает эту формулировку со схемы, ведя по ней

пальчиком, как он выражает основную мысль урока своими словами, можно

судить о том, что Ваня понимает новое содержание. Тем более интересно,

почему он это содержание не использует.)

Учитель: Здорово! А теперь посмотри, что делает буква «А» в твоей

записи слова МИТЯ.

(Из класса начинает доноситься встревоженный шепот: «МИТА... Получается

— МИТА!.. Вань, исправь!.. Нужно писать «Я»! Чтобы мягко было!»)

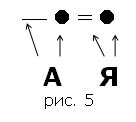

Ваня: У меня все правильно! Зачем мне буква «Я»? Я ведь мягкость

уже обозначил!!!

(И мальчик указывает пальцем в звуковую схему слова, где мягкость согласного,

действительно, обозначена:)

Эта немая

сцена длилась несколько дольше, чем допускает драматургия урока. Мальчик

стоял, указывая испачканным мелом пальчиком на ошибку, которую десятки

умных, знающих, талантливых взрослых годами не замечали, потому что им

не встретился ученик, указавший пальцем на расхождение детской и взрослой

логики именно в этом сверхответственном моменте обучения: в моменте постановки

первой учебной задачи. Класс затих, понимая, что Ваня сказал что-то очень

серьезное, важное, и напряженно ждал реплики учителя.

Учитель, конечно, вышел из положения, разобрав с упрямым Ваней два варианта

написания его собственного имени: нормативный («взрослый») и ненормативный

- Ванин, в котором для обозначения мягкости и твердости согласных используются

значки звуковых схем:

Признав

последний вариант «ненастоящим» и даже обидным, Ваня «сдался», согласился

подчиниться суровой логике схемы и исправил свою «ошибку». Но планировавший

и проводивший этот урок психолог-экспериментатор пережил серьезное потрясение:

одним указательным жестом мальчик разрушил сразу две иллюзии взрослого.

Во-первых, рухнула иллюзия безупречности предметной логики постановки

задачи. Задача ОБОЗНАЧЕНИЯ мягкости и твердости согласных на письме должна

ставиться относительно согласной БУКВЫ, на которой, по меткому выражению

Д.Б.Эльконина, «не написано, как ее читать — мягко или твердо». Чтобы

возникла логическая необходимость использования особых БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

мягкости и твердости, нужно построить ситуацию необходимости различения

мягкости и твердости при дефиците всяких иных средств такого различения,

в частности — при невозможности использовать уже привычные детям значки

звуковых схем. Буквы «А» и «Я» должны вводиться как итог долгих поисков

надежного, проверенного, общедоступного средства, позволяющего, к примеру,

узнать: как читать букву М — мягко, как начало слова МЯЧ, или твердо,

как начало слова МАК?

Вторая иллюзия, рухнувшая от легкого прикосновения детского пальчика к

звуковой схеме слова, была еще более дорога психологу-экспериментатору,

радеющему, разумеется, о лингвистической чистоте урока, но все же интересующемуся

отношением детей к уроку больше чем отношением звуков и букв. Оказалось,

что задача о поиске способа обозначения мягкости и твердости согласных

на письме не принята детьми. Эта задача поставлена, а точнее навязана

взрослым достаточно искусственно, ибо у детей уже ЕСТЬ такой способ (звуковая

схема), и он ни разу не подводил учеников на уроках. С помощью звуковых

схем дети легко понимали учителя и друг друга, само умение строить эти

схемы — это свежеприобретенное школьное умение, очень высоко оцениваемое

учителем и, безусловно, поднимающее престиж ученика в его собственных

глазах и даже в глазах родителей, не изучавших подобных фонологических

премудростей. Мы не создавали ситуации необходимости смены одного способа

действия на другой. Следовательно, вопрос учебной задачи, заданный

взрослым, не стал собственным вопросом ребенка. В таком случае полученный

на уроке ответ на вопрос задачи оказался ответом на вопрос, не заданный

детьми.

Выше (в 1 параграфе) мы показали, почему наиболее надежным критерием субъектности

учебных действий ребенка является не решение, а самостоятельная ПОСТАНОВКА

учебных задач. Теперь, пристально и досконально рассмотрев ситуацию постановки

учебной задачи, мы пришли к печальному итогу: задача детьми не ставилась.

Будучи рьяными исполнителями указаний учителя, дети пришли к ее решению,

но кто при этом был до сих пор неуловимым субъектом учебной деятельности?

Судя по нашему анализу ученической активности, она была направлена главным

образом на исполнительскую часть работы: построение звуковых схем, овладение

образцом нового действия (выбора нужной гласной буквы)... Ученики были

субъектами репродуктивной, но не учебной деятельности!

Однако, наши печальные итоги сопровождаются и радостными догадками: теперь

видно (Ваня показал пальцем), что надо делать, чтобы описанная задача

была поставлена не учителем, а самими детьми. Во-первых, необходимо сменить

лингвистический материал, на котором ставится задача. Материалом для постановки

задачи об обозначении мягкости и твердости согласных на письме должна

стать не звуковая схема слова, где мягкость и твердость согласных уже

обозначена, а СОГЛАСНАЯ БУКВА, на которой не написано, как ее читать —

мягко или твердо. Во-вторых, необходимо

создать ситуацию, в которой детям действовать хочется, но все известные

им способы действия не срабатывают. Лишь в такой ситуации возможно порождение

ЗАПРОСА на новые средства действия. Если новое знание появляется в ответ

на детский запрос именно этого знания, то можно смело утверждать, что

сами дети становятся инициаторами, субъектами совместной учебной деятельности,

направленной на поиск новых способов действия. Так что же делать, чтобы

первоклассникам вдруг позарез понадобился новый способ обозначения мягкости

и твердости согласных?

4. «Он тот, кто спрашивает с парты»

Звонок.

Учительница входит в класс. Урок русского языка в классе шестилеток начинается

с взволнованной реплики ребенка, сидящего за первой партой:

Максим: Ну, сегодня мы наконец-то уже ЭТО узнаем!?

Учительница: А что «ЭТО» ты хочешь узнать, Максим?

Максим: Ну, нам же уже НАДО знать, как обозначить мягкость согласных,

когда у нас нет звуковых схем!!!

Учительница: Я вижу, что тебе надо это узнать. Я тебе обязательно

открою этот секрет...

Возмущенные голоса из класса: А нам!? Нам тоже надо!

Учительница: Хорошо. Я очень рада, что столько детей в моем классе

нуждается в новом знании. Только я никак не пойму, зачем вам это НАДО?

Может я вам лучше сказку почитаю. Хотите?

Класс: Нет! Давайте сначала узнаем секрет Грамоты!

Не правда

ли, такое начало урока кажется несколько фантастичным и слишком хорошим,

чтобы быть правдой. Тем не менее, это описание реального события из жизни

экспериментального класса, в котором велось обучение грамоте по букварю

Д.Б.Эльконина. Но учебная задача о способах обозначения мягкости и твердости

согласных на письме ставилась по-новому, с учетом всех тех недостатков

«классического» метода, которые были выявлены выше. Опишем способ постановки

той же самой учебной задачи, при котором был порожден столь осознанный

и настойчивый ученический ЗАПРОС нового способа действия с лингвистическим

материалом.

Первая часть занятия носит нарочито неучебный, игровой или сказочный характер:

детям предлагается беспроигрышно-привлекательная роль сказочных Спасителей,

на которую с энтузиазмом откликаются практически все дошкольники. Таким

образом, сначала мы адресуемся не к избранному меньшинству юных познавателей,

а к подавляющему большинству детей, любящих играть роль Спасителей.

Сюжетная заставка занятия такова. В страну Живых Слов (по звуковым областям

которой класс путешествует уже два месяца, с обычаями и обитателями которой

дети знакомы) приехали гости — два мальчика и две девочки. Гостям в стране

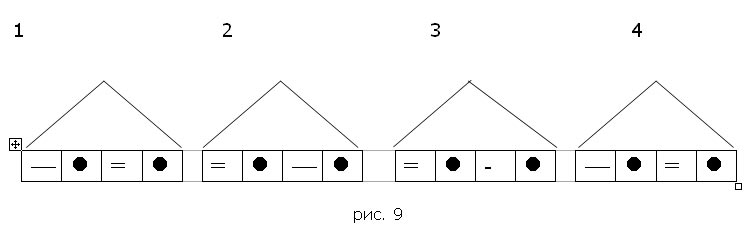

слов строят новенькие звуковые домики («домики» с изображением звуковых

схем имен жильцов). Учительница просит девочек построить звуковые домики

для ЛЕНЫ и МУСИ, а мальчиков - для ВАНИ и МИШИ. Пока дети готовят это

чисто техническое задание, учитель на доске рисует 4 «звуковых домика»

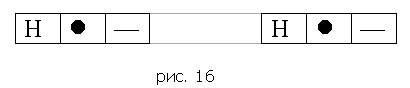

для приехавших детей:

Учитель: Я на доске скопировала ваши схемы. Вы построили замечательные новенькие звуковые домики для всех четырех детей. Вот они. Я пошла познакомиться с гостями, спросить, как они доехали, и... обнаружила, что домики пусты, детей нет,везде следы неожиданного вторжения... Короче, случилась беда. Наших друзей украл Звукомор. (Этот герой еще неизвестен детям, но ни у кого не возникло сомнения, что Звукомор — злодей.) И посадил их в темницы. И каждую темницу запер на замок. А на каждом замке набрал волшебный код с именем пленника или пленницы. (Стирает крыши домиков, нарисованных на доске, и преобразует их в замки.)

Учитель:

Мы

можем освободить пленников. Для этого надо прикоснуться к каждому значку

на замке и громко произнести каждый звук, составляющий имя пленника. Если

все звуки имени будут названы верно, то замок раскроется сам, и пленник

будет освобожден. Но ни в коем случае нельзя ошибиться! Если мы ошибемся

хотя бы в одном звуке, ребенок останется навек в плену у Звукомора! Давайте

узнаем, кто заточен в первой темнице, и освободим первого ребенка. Чье

имя написано на замке?

После серии гаданий дети приходят к выводу, что по звуковой схеме нельзя

ТОЧНО определить , чье имя здесь написано: это может быть и МИША и ЛЕНА.

Чтобы не ошибиться, дети действуют чрезвычайно осторожно: делая звуковой

анализ имен, не прикасаются к схеме пальцами, «чтобы обмануть Звукомора».

Такое аккуратное примеривание уже носит характер игровой пробы, а не исполнительского

действия. Но самое важное событие, завершающее этот эпизод занятия, состоит

в следующем: через игровую ситуацию учителю удается увлечь детей, сделать

так, чтобы им всем очень хотелось совершить практическое действие (прочитать

звуковые схемы). Однако, в данных условиях это сильно замотивированное

действие выполнить невозможно. Возникает ситуация тупика, разрывности

действия и ясное осознание того, что известные средства (звуковые схемы)

в этих условиях не работают. Тем самым создаются условия для введения

новых средств: они нужны для продолжения прерванного важного практического

(пока еще не учебного) действия.

Вторая часть занятия посвящена введению, использованию и дискредитации

нового средства практического действия письма и чтения — согласных букв.

Это усугубит разрывность все еще притягательного, сохраняющего большую

побудительную силу, практического действия, сделает отсрочку его выполнения

очевидной, что и позволит поставить теоретическую задачу.

Учитель:

Что же нам делать? Как освободить несчастных детей? Мы, кажется, исчерпали

все наши идеи. Пора обратиться к помощи волшебников. Давайте позовем Тома.

Том — это чрезвычайно любимый детьми персонаж уроков русского языка, изобретенный

Е.А. Бугрименко. Том — это образное воплощение лингвистического понятия

«твердость согласных звуков»: он обладает твердым, решительным характером

и всем своим обликом олицетворяет твердость, в отличие от его мягкохарактерного

пухленького брата Тима. Единственное занятие Тома — забота о твердых согласных.

Том появляется в классе, когда его призывают дети, находящиеся в каком-либо

затруднении относительно согласных звуков. Вот и сейчас (в виде куклы

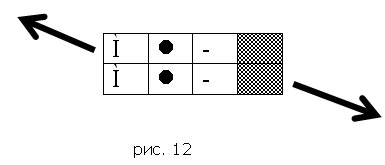

в руках учителя) он появляется, быстро вносит некоторые изменения в звуковые

схемы и исчезает, успев сообщить, что не может ни на минуту оставить логово

Звукомора без надзора, но твердо полагается на сообразительность своих

юных друзей. Вот что видят ученики на доске после визита Тома:

Очень маловероятно,

что в классе нет ни одного ребенка, не знающего букв «М» и «Н», во всяком

случае в нашей практике такого ни разу не случилось. Дети мигом догадываются,

что те схемы, в которых поставил «свои» буквы Том, соответствуют именам

ЛЕНА и МУСЯ, расшифровывают схемы и освобождают пленников. Сказочная задача

решена с помощью согласных Б У К В. Они очень надежны. Они помогают читать

слова лучше, чем звуковые схемы. Но дети еще не подозревают, что согласные

буквы ввергнут их в новые сказочные испытания. Сказка продолжается.

Учитель: Я вас поздравляю с первой победой. Но не время праздновать:

мы все еще находимся в подземелье Звукомора. Нам надо срочно отсюда выбраться.

Но вот беда: я не помню, куда нам идти — налево или направо. Помню только,

что одна дорога ведет к мосту, по которому мы сразу попадаем домой, а

другая дорога опасна, она заминирована. На перекрестке был указатель.

На одной стрелочке было написано МОСТ, а на другом — МИНА. Посмотрим,

сохранился ли этот указатель. (Вывешивает на доску плакат, на котором

написано: )

Учитель:

Видимо, надписи смыло дождями. Последние звуки нам не видны. Но может

быть мы по первым звукам узнаем, куда нам идти. Ведь слова так четко различаются

по первому звуку: МММОСТ — какой первый звук?

Дети: [M] — согласный твердый.

Учитель: А в слове МИНА какой первый звук?

Дети: [M'] — согласный мягкий.

Учитель: Вы уже научились безошибочно отличать твердый и мягкий

согласный. Поэтому вам легко найти указатель на МОСТ.

Дети: Но тут же нет черточек, как в звуковой схеме. По букве нельзя

отличить!

Учитель: Но это же наша знакомая буква «М». Только что с ее помощью

вы

замечательно прочли слово МУСЯ. А теперь не можете прочесть слово МОСТ. Почему?

Дети: Потому что тут не написано, твердо ее читать или мягко.

Произошло

очень важное событие, пока что осознаваемое лишь учителем: дети сформулировали

главное противоречие системы русской графики, конституирующее необходимость

особых средств обозначения мягкости и твердости согласных: на согласной

букве не написано, как ее читать — мягко или твердо, необходимы особые

средства обозначаения мягкости и твердости. Чтобы сами ученики «услышали»

собственный вопрос: как узнать, твердо или мягко читать букву «М» — им

надо наткнуться на этот же вопрос еще несколько раз. Что и будет обеспечено

дальнейшим развертыванием сюжета ближайших двух уроков, цель которых —

исследовать границы применения нового средства обозначения звуков: согласной

буквы.

Большим достоинством букв оказывается то, что с их помощью можно различать

слова, которые неразличимы в звуковых схемах. Так, в звуковом лесу часто

происходили недоразумения из-за того, что звери шли в гости к КРОТУ, а

попадали к СЛОНУ, направлялись к ГНОМУ, а забредали к КРОТУ и т.п. Все

эти недоразумения происходили из-за того, что имена хозяев звуковых домиков

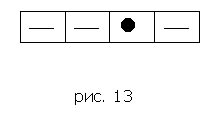

(КРОТ, СЛОН, ГНОМ) выглядели в звуковой записи совершенно одинаково:

Но когда из подземелья Звукомора вернулись дети и украсили все звуковые домики в лесу новенькими буквами, ходить в гости стало значительно проще, потому что никто не затруднялся прочитать слова ГНОМ и СЛОН:

Но появилась новая неприятность: чрезвычайно расстроились веселые поросята НАФ и НЯФ. Раньше их домики никто не путал:

А вот теперь стали путать. Почему? Потому что в звуковой схеме мягкость и твердость согласного звука обозначены, а на согласной букве не написано, как ее читать — мягко или твердо. Вот никто и не знает, где написано НАФ. а где НЯФ:

Такая

же досадная история случилась с котятами МАУСИ и МЯУСИ. Утешая расстроенных

котят, ученики уже который раз обещали: погодите, не плачьте, мы скоро

узнаем, как же обозначать мягкость согласных с помощью букв!

Если вы теперь вернетесь к началу параграфа и перечитаете эпизод о детях,

нетерпеливо побуждающих учителя к изучению способов обозначения мягкости

и твердости согласных на письме, вы уже не будете настроены скептически

и недоверчиво. Мы показали, как учебные вопросы специально выращиваются

учителем. Мы полагаем, что подобное переворачивание привычных учебных

отношений на уроке — переход от отношения «спрашивающий учитель — отвечающий

ученик» к отношению «спрашивающий ученик — учитель, помогающий ученикам

найти ответ на их собственный вопрос» и есть основное условие воспитания

ребенка как субъекта учебной деятельности. И по тому, как редко мы встречаем

в классе ученика, спрашивающего учителя, высказывающего свои гипотезы

о новом знании и предлагающего учителю поучаствовать в проверке этих гипотез,

можно сделать печальный вывод о том, как редко мы можем констатировать

подлинно субъектное поведение учеников на уроке.