Вестник № 4 / 1998

БЕСЕДЫ С МЭТРАМИ

Ведущий Б. Зельцерман.

ИНТЕРВЬЮ

С Й. ЛОМПШЕРОМ

Б.А. (Зельцерман Бронислав

Александрович): Эту встречу в рамках нашей рубрики «Беседы с мэтрами» мы провели 20 октября 1996 года на Международной

конференции, посвященной 100-летию Л.С. Выготского.

Мы беседуем с одним из ведущих специалистов по проблемам учебной деятельности,

профессором Потсдамского университета Йоахимом

Ломпшером (Германия). Внимательный читатель с этой фамилией

уже встречался в нашем интервью с В.В. Давыдовым, когда мы обсуждали проблемы

использования системы развивающего обучения в других странах. Первый вопрос:

– Как Вы считаете, существует ли интерес

к системе развивающего обучения, насколько он серьезен и как используется

в современной ситуации?

Й.Л. (Йоахим Ломпшер): Стремление строить обучение как развивающее наблюдается и наблюдалось во многих странах. Это не новое явление.

Даже в относительно далекой истории были выдающиеся педагоги, которые

пытались сделать обучение таким, чтобы оно способствовало развитию детей.

А вспомните так называемую реформ-педагогику

нашего столетия: Эллен Кей,

Марию Монтессори, Селестину

Френе, Паоло Фрейре… Так что во многих странах

есть тенденции, которые можно сравнить, по крайней мере, по их цели.

Но то, что называется концепцией развивающего обучения, концепцией учебной

деятельности, имеет одну, по-моему, очень важную дополнительную предпосылку,

которая «выросла» в России (дело не столько в российской почве, сколько

в «почве» теоретического развития). Я имею в виду, прежде всего, то, что сделал Лев Выготский, т.е.

концепцию культурно-исторического развития человека, концепцию теории

деятельности, применение ее к учению. И мне кажется, что стечение исторических

обстоятельств в России было очень благоприятным при всей противоречивости

общественного развития (по крайней мере, это касается начала пути в 20-е

годы). Благоприятным в том смысле, что возникает определенный общественный

подъем (как, между прочим, и сейчас в России), когда люди очень интенсивно

ищут что-то новое.

Что касается

концепций реформ, которые появились сейчас в Западной Европе и в Южной

Америке, то здесь, на мой взгляд, есть некоторое очень важное сходство

с российским подходом. Недостаточно сказать только то, что это различные

концепции. Можно и нужно указать на то общее, что есть между ними. А общее

заключается в том, что все эти реформы школы ориентировались на деятельность

учащихся. Хоть называли это по-разному, интерпретировали тоже по-разному,

но исходили из того, что ученики являются субъектами и развитие их происходит

через их деятельность. Это, по-моему, очень важно. Между этими концепциями

много различий, но их в той или иной мере объединяет понимание деятельности

и развития.

Все же, по-моему,

эти концепции впали в одну крайность. Их последователи считают, что только

одна концепция правильная – их собственная (т.е. не проводится теоретического

сравнения концепций), и часто они просто не соглашаются изучать другой

опыт, сравнивать результаты. А если кто-то сравнивает и, например, выясняет,

что учащиеся демонстрируют высокие показатели, предположим, в области

креативности, но довольно низкие в области овладения

конкурентными знаниями и т.д., то дается ставшее традиционным объяснение:

«Это не наша цель». На такой основе очень трудно вести конкретные дискуссии.

Но, с другой

стороны, все эти «движения» помогают расшатывать основы традиционного

обучения. И это, по-моему, тоже немаловажно. Особенно в настоящее время,

когда во всем мире говорят о «кризисе учения», «кризисе знания» и т.д.

В этой ситуации интерес к теории учебной деятельности и ее формирования

заметно усиливается. Это я в последние годы заметил и в литературе, и

на международных конференциях (например, недавно на Женевской конференции,

посвященной Выготскому и Пиаже).

Б.А. Теперь традиционный вопрос, который

я задаю всем собеседникам: о личных исследованиях. Каковы, с Вашей точки

зрения, наиболее интересные результаты этих исследований, о которых можно

было бы сказать: «Я расширил или углубил свое понимание и, соответственно,

понимание других в этой достаточно сложной психолого-педагогической теории».

Й.Л. Я начал работать в этой области после

возвращения на родину из СССР, где я учился в аспирантуре. Это было в

конце 50-х годов.

Б.А. Дополнительный вопрос: почему вы начали

заниматься этой областью? Ведь за рубежом теория развивающего обучения

в то время тоже не получила широкого признания и не очень-то активно распространялась…

Й.Л. Понимаете, я все-таки 7 лет учился в

Советском Союзе, закончил институт в Москве,

аспирантуру в Ленинграде и, когда вернулся…

Б.А. А Ленинград и Москва – это у нас тоже

разные школы.

Й.Л. Безусловно.

Но вместе с тем я старался ориентироваться, чтобы как-то определить собственное

место. При этом я понимал, что в какой-то мере являюсь посланцем того,

с чем познакомился, что изучал. Естественно, мне хотелось работать в этом

же направлении. Конечно, в Германии я был лишь единицей. Я создал группу,

правда, она не имела таких размеров, как у Давыдова или сейчас Ваша Ассоциация.

И я бы не сказал, что сразу же направился по линии Эльконина

и Давыдова. Сначала ориентировался на Менчинскую

и ее направление. Довольно быстро понял, что это в основном лишь описание

ситуации, а то, что предлагалось в качестве преодоления тех недостатков,

которые описывались, не затрагивало сути (например, то, что можно довести

до учащихся в смысле абстракции, должно включать в себя и существенное,

и несущественное). Тогда я обратился к тому, что делает группа Гальперина.

Надо сказать, я многое сделал для того, чтобы переводили и публиковали у нас работы

Менчинской, Гальперина и других. Я и сейчас

считаю, что Гальперин внес существенный вклад в понимание процессов, которые

лежат в основе учения. Но это тоже был какой-то узкий подход, ориентация

только на отдельное действие.

Б.А. То есть, Вы

чувствовали какую-то недостаточность?

Й.Л. Да, давно. Уже в 60-е годы я ближе познакомился

с Элькониным и Давыдовым, с их работами и понял,

что по сравнению с другими концепциями (сюда, например, можно еще включить

Занкова), их концепцию отличает целостный и

комплексный подход. И в середине 60-х годов мы проводили уже обучающие

эксперименты в школе с целыми классами, то есть в нормальных школьных

условиях. И старались использовать и то, чему научились у Гальперина,

и то, чему научились у Эльконина – Давыдова.

Но эти эксперименты в 60-е годы направлялись на формирование умственных

способностей. Точнее, может быть, – умственных умений. Значительный упор

был сделан на выявление и формирование различных операций, действий.

Эти работы (они

опубликованы в начале 70-х годов, второе издание – в середине 70-х годов)

вызвали большой интерес не только в ГДР, но и в Западной Германии. Дело

в том, что тогда (в 60-70-е годы) в Западной Германии психологи, работающие

в этой области, уже отвернулись от бихевиоризма, который в первые годы

после войны был очень силен. Они переориентировались на когнитивную психологию,

но не было еще каких-то конкретных концепций, как ее использовать для

организации обучения. Позже коллеги из Западной Германии, прочитав мою

книгу, говорили мне: «Наконец, кто-то взялся более конкретно за эти процессы».

Но это была

ориентация на отдельные аспекты, а не на учебную деятельность в целом.

В то же время (в конце 60-х – начале 70-х годов) я начал первые попытки

формирования именно учебной деятельности. В основном эта работа была связана

с аспирантами, что имело свою положительную и одновременно – отрицательную

стороны. Положительная: эти люди очень интенсивно работают, во всяком

случае с усердием. Отрицательная:

после аспирантуры многие из них не имели возможности продолжать начатую

работу. Но главное – мы начали. Я помню первую диссертацию, которая защитилась,

по-моему, в 73-м году – очень хорошая диссертация на материале «Введение

в географию в 5 классе». Я тогда рассказал Петру Яковлевичу об этой работе.

Ему она … нельзя сказать, что не понравилась, но «это все-таки не третий

тип ориентировки». Но это была первая наша попытка применения концепции

учебной деятельности.

После этой работы

следовали другие, и я постарался организовать более

комплексный эксперимент. В 60-е годы мы проводили эксперименты

с младшими школьниками (1-3 классы). Но возникла потребность идти дальше,

т.к. многие проблемы, которые возникают в таких экспериментах, остаются

нерешенными. И тогда в 70-80-е годы мы изменили характер работы, начиная

ее в 4-х классах. Эксперимент обычно включал какую-то часть программы,

но программы новой, конечно. Во многих случаях эксперимент проводился

в течение 30-ти уроков (если раз или два раза в неделю, то получалось

в течение 3-4 месяцев). После этого – обработка данных. В следующем году

– повторение уже с новыми учащимися, с улучшенной программой. Так мы проводили

целый ряд экспериментов с теми же учащимися сначала в 4 классе, затем

в 5, а часто и в 6, но с постоянными авторами, чтобы постепенно отрабатывать

эти вещи.

Б.А. Вы уже начали говорить о 4, 5 и 6 классах,

а мы как раз вчера и позавчера на конференции обсуждали вопрос о том,

что у нас по этим классам мало что есть. Вы же сказали, что был эксперимент.

Нельзя ли подробнее: как он проходил, основные организационные и содержательные

моменты.

Й.Л. По содержанию – это эксперименты, в

принципе довольно сходные с теми, которые проводились в 91-ой московской

школе. Правда, на другом материале, на другом уровне.

Б.А. В 91-ой школе работали в основном, насколько

я знаю, только с начальной школой.

Й.Л. Я говорю о принципах работы.

Б.А. Иными словами, то, что разрабатывалось

у нас, вы «перерабатывали» на новом уровне?

Й.Л. Да. Я исходил из того, что не имеет

смысла повторять то, что делал Давыдов в 91-ой школе, хотя в этом было

много интересного.

Б.А. Вы хотите сказать, что Вы и программы

составляли для 4, 5 и 6 классов?

Й.Л. Да, но для определенных отрезков.

Б.А. По темам?

Й.Л. Больше. Скажем, по естествознанию. В

начальной школе по традиции изучают различные природные явления – отдельные

растения, животных, явления природы и т.п. Мы разработали и несколько

раз апробировали программу введения в естествознание на 30 часов (т.е.

15 недель – полгода или несколько меньше). Эта программа проводилась в

первом полугодии 4 класса, а во втором полугодии – введение в географию.

Учащиеся переходили в 5 класс – мы вводили их параллельно в биологию

и физику (в смысле дифференциации естествознания), а потом и в историю.

На основе этих экспериментов мы не могли разработать целые курсы, а лишь

определенные их отрезки в размере в среднем 30 часов.

Б.А. А какие это были отрезки, как они подбирались?

Видимо, это были какие-то законченные по содержанию курсы?

Й.Л. Да, конечно.

Б.А. Проблема многих наших авторов состоит

в том, что они должны либо «выдать» всю программу для основной школы,

либо вообще не браться. В результате у нас на сегодня мало, что имеется

по основной школе. Поэтому меня заинтересовала содержательная сторона

Ваших разработок.

Й.Л. Возьмем, например, естествознание. Вместо

описания отдельных явлений мы ориентировали учащихся на процессы в природе,

т.е. на изменения и их условия. В элементарной форме, конечно, в течение

первых 10-12 часов ученики изучали разные процессы, проводили небольшие

эксперименты и т.д., выявляя то общее, что их отличает: одно состояние

превращается в другое; изменение имеет, с одной стороны, какие-то последствия,

а с другой стороны, возникает при определенных условиях (особенно энергии,

как позже выяснилось). Так формировалась исходная абстракция

и соответствующая модель, с помощью и на основе которой затем изучались

и объяснялись различные процессы в неживой природе (например, круговорот

воды). Это тема традиционная, но у нас дети не просто описывали происходящие

при этом явления, но искали и находили сообща необходимые объяснения.

Б.А. Если я правильно понимаю, выбор шел

по содержательно законченному куску какого-то материала, который позволял,

скажем, прервать занятие, но ребенок уже мог использовать эту «ячейку»

в других ситуациях, в том числе – традиционном обучении.

Й.Л. Да, именно так.

Б.А. «Выход» детей на определенное понимание

(например, круговорота) не всегда строго соответствует отведенному времени.

Поэтому могло быть и 30 часов, могло – и 25. Время определялось каким-то

законченным содержанием?

Й.Л. Совершенно верно. В данном случае после

нескольких тем по неживой природе мы сразу перешли к живой природе и начали

изучать жизненные процессы. Обычно на начальной и средней ступени описываются

отдельные животные, а мы изучали основные процессы, которые происходят

в живых организмах (рост, питание и т.д.). Это потом было продолжено в

5 классе по биологии и параллельно по физике относительно неживой природы.

Общая модель природного процесса дифференцировалась в модели строения

материала из частиц, соотношения организма и среды.

Б.А. Да, я понимаю. Это уже не просто «содержательный

кусок».

Й.Л. К тому же, не случайный.

Б.А. А тот, который дает возможность разветвлений.

Й.Л. Была идея (правда, мы не смогли ее реализовать

последовательно) провести более длительный процесс обучения комплексному

естествознанию и только затем выделить различные предметы.

Б.А. То есть, выделить что-то общее, что есть в физике,

химии, биологии и вести как стержневое, а потом уже разветвить.

Й.Л. Физику мы ввели уже в 5 классе. Комплексный же подход следует

продолжить намного дольше именно с тем, чтобы создавать единую картину

мира, которая затем должна дифференцироваться. Например, на физике в 5

классе, когда учащиеся выясняли, чем физические процессы отличаются от

других процессов в природе, то у них формировалось новая абстракция с

ориентацией на различение между уровнем описания и уровнем объяснения

(явления и сущность). Причем, они так и говорили: «Я наблюдаю то-то, и

я объясняю это на основе такой-то модели». При этом использовались модели

частиц.

Интересно то, что по «нормальным» программам

физика вводилась в 6 классе, где на изучение модели строения материала

из частиц отводилось определенное количество уроков. В начале 80-х годов,

в период переработки официальных программ, этот материал был «выброшен»

из 6 класса, как слишком трудный для детей и перенесен в 8-й класс. Наши

пятиклассники прекрасно с ним справлялись, потому что подход был другой:

ориентация на учебную деятельность и формирование исходных абстракций

и работу с ними. Дело же не в том, что создается какая-то абстракция.

Часто и в традиционном обучении целью является как раз дойти до какой-то

абстракции, до какого-то понятия. Однако на этом ставится

точка, т.е. решающее «звено» в познавательном процессе восхождения от

абстрактного к конкретному упускается или извращается в плане простого

«применения».

Б.А. Вы сейчас рассказывали о содержании.

Однако считается, что у школьников должен быть психологический кризис.

Как Вы думаете, надо это учитывать? Или этот кризис как-то сглаживается?

Й.Л. Кризис, конечно, существует. Правда,

более ясно он проявляется уже в 7 и 8 классе, но там мы меньше работали.

Б.А. Мы сейчас в основном завершили работу

с третьими классами, и вот все волнуются, что в 4 и 5 классах начнутся

проблемы.

Й.Л. Нет, я как раз думаю, что до 6 класса

в этом отношении мало проблем, если, конечно, опираться на мотивацию учащихся.

Правда, в теперешних условиях Германии возникают дополнительные проблемы,

поскольку в Берлине и Бранденбурге начальная школа – до 6 класса, в других

же немецких землях – до 4-го класса. Потом дети попадают в новые школы. В результате

в 7 (5) классе им приходится учиться в совершенно новых условиях (из бывшего

класса там может оказаться лишь несколько человек. Требуется время

для ориентации и т.д. Я конкретно это не изучал, это новая ситуация для

нас. Надо посмотреть.

Отрывок

сделанного им в октябре 1996 г.

на 3-й конференции Международной Ассоциации развивающего обучения.

Мы работали

в основном в 4-6 классах на материале разных предметов. Учителя и научные

сотрудники, которые участвовали в этой работе, должны были переориентироваться

с целью практического усвоения концепции учебной деятельности. То есть, переориентироваться с позиции преподнесения учебного

материала учащимся на учебную деятельность самих учащихся, необходимую

для усвоения этого материала. А это прежде всего

вопрос мотивации и целеполагания учащихся, вопрос

их конкретных действий, соответствующих данному предмету и могущих выявить

существенные его признаки и отношения. Я коротко расскажу о двух примерах

нашей работы. Первый касается введения в естествознание, а второй – решения

арифметических задач (то и другое в 4-х классах).

По естествознанию

мы считали, что наши главные цели – ориентация учащегося на процессуальность природных явлений, на изучение процессов

в природе. Начали мы с того, что учащимся сообщали известное изречение

Гераклита : «Никто не может вступить дважды в одну и ту же реку». Дети

обсуждали, приводили примеры, аргументы «за» и «против». И в этой дискуссии

постепенно осознавали, чего они не знают и не умеют. В результате они

сформулировали неординарную, конечно, учебную задачу – как изучать процессы

в природе. Основа такого целеполагания

и тем более реализации такой идеи – интерес детей.

Противоречивые

идеи, противоречивые явления, высказывания и общая неуверенность… Таким образом у учащихся возникла готовность заниматься этим

предметом всерьез. Для этого необходимо дифференцированное руководство,

стимулирование со стороны учителя и общая атмосфера сотрудничества. Мы

начали с того, что показали, как «работают» ученые. На этой мотивационной

базе, которую нужно постоянно поддерживать или дальше развивать, мы формировали

у детей прежде всего действия наблюдения и экспериментирования.

Это, конечно, длительный процесс, который не заканчивается в 4 классе.

На базе некоторых простых первых наблюдений и экспериментов, шаг за шагом

развивалась учебная модель процессов природы, т.е. модель не давалась

в готовом виде, а строилась как результат совместных обсуждений, как итог

изменений. Эта модель включала только самые основные признаки. Во-первых,

изменение одного состояния в другое, во-вторых, последствия этого изменения,

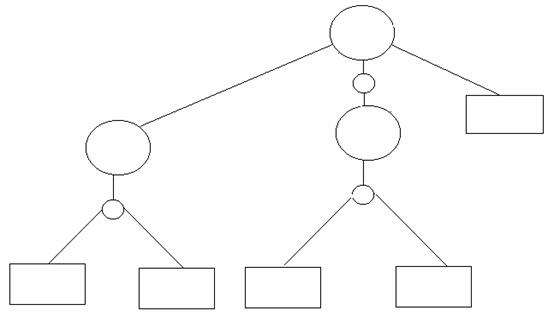

в-третьих, условия, при которых этот процесс происходит (рис.1). Так осуществлялась

ориентация учащихся на основные признаки и связи, а также основной методологический путь изучения процессов в природе.

В дальнейшем эта модель, которую дети сами рисовали, стала средством изучения

различных процессов в неживой и живой природе.

Рис.1.

При этом характер

учебной деятельности определялся в большой мере формой изучения природы.

Дети говорили, что мы ставим вопросы природе и стараемся найти ответ на

них. Опыт, который дети при маленьких экспериментах и наблюдениях усваивали,

стал затем объектом рефлексии. Работая таким

образом, мы вместе с детьми разработали модель по решению проблем. В соответствии

с этой наглядной моделью, ребенок, у которого есть вопрос, находит какие-то

предположения, ищет дополнительную информацию, проводит эксперимент и

находит какой-то ответ (мы стараемся проверить этот ответ). Не всегда

ответ верный, но нам кажется, что это очень важный опыт учащегося, позволяющий

ему понять, как обращаться с ошибками, как преодолеть их, как проверить

результат и так далее.

В этой связи

мы использовали простые символы. Дети быстро усваивали смысл этих символов,

и если далее встречалась конкретная ситуация решения проблем, то уже напоминания

одних этих символов было достаточным, чтобы дети знали, что им нужно делать.

Эти эксперименты

проводились нами не один раз и всегда в сравнении с контрольными классами

того же возраста, а иногда и старшего возраста. Например, физику мы ввели

в пятом классе (традиционно физика в наших школах вводилась в 6 классе,

а сейчас даже в 7 классе). Мы сравнивали, как решали конкретную задачу

наши пятиклассники и шестиклассники (если изучали тот же материал). Даже

в этом отношении учащиеся экспериментальных классов всегда превосходили

в усвоении знаний и умений учащихся контрольных классов. В естествознании

они, например, научились самостоятельно планировать опыты на основе постановки

вопроса и собственной гипотезы. Даже слабо успевающие

учащиеся достигли уровня среднеуспевающих в контрольных классах.

Это было особенно ясно, когда эксперимент по естествознанию мы проводили

не в условиях класса, а в условиях малой группы (по 4 человека). Время,

материал те же самые, что в эксперименте с целыми классами, но условия,

прежде всего в отношении социальной позиции учащегося и организации кооперации,

другие, чем в классах. Успех слабоуспевающих был значительно выше сверстников

в сходных классах и приблизительно достиг уровня среднеуспевающих (даже

в работе с целыми классами).

Коротко об экспериментах

по математике. Наиболее важные из них связаны с введением понятия функции.

Но прежде я расскажу о том, как мы подходили к решению арифметических

задач. Известно, что это одна из постоянных школьных проблем: дети с первого

класса учатся решать арифметические задачи, но и в 10 классе не умеют

этого делать. Многие психологи, особенно в последние годы в Западной Европе

и Америке, занимаются причинами, почему дети не умеют анализировать

условия задач и находить пути к решению. Мы считали главной нашей задачей

ориентацию учащихся на выявление математической структуры, скрытой за

описанием каких-то жизненных ситуаций.

Начали с описания

относительно сложной или непривычной ситуации. Например, описали сталактитовую

пещеру, каких у нас довольно много. Как возникли сталактиты и сталагмиты

(они сверху и снизу растут) – было интересным для детей разных районов

Германии. Возник вопрос: как же выяснить, сколько времени пройдет, пока

сталактиты вырастут на один сантиметр. Этот эксперимент мы проводили вслед

за естествознанием, о котором я только что рассказал. И, как и следовало

ожидать, все ребята сказали: нужно проводить опыты! Но потом выяснили,

что проводить их – это слишком долго, надо искать другие варианты. В другом

случае мы описали ситуацию: в связи с переездом нужно было перенести большой

аквариум, который должны были нести 4 человека. Как же выяснить, сколько

весит такой аквариум? В той или иной ситуации дети рассуждали о том, как

подходить, что делать, обсуждали все «за» и «против». Вспомнили в связи

с этим о решении математических задач с первого класса (одно из тех занятий, которые детям и учителям не очень нравятся,

потому что успехов мало). И пришли к заключению: таких сложных задач мы

не умеем решать. Это послужило поводом для того, чтобы поставить учебную

цель, как решать такие сложные задачи. Сложные

в том смысле, что к ним есть текст со многими данными, и не поймешь, что

важно, что не важно в этом длинном тексте и т.д. Работа по решению проводилась

в следующих направлениях:

— переориентировка

учащихся с оперирования известными данными на анализ неизвестного, искомого;

В процессе этой

работы требовалось совместное моделирование общей структуры задачи и варьирование

ее соответственно конкретным структурам (рис.2).

Рис. 2.

Модель задачи строилась, начиная с неизвестного

(обозначенного кругом) и определения того, какие величины нужны для выяснения

неизвестного. Для этого как раз нужно знание функциональных отношений

— как одна величина зависит от другой, изменяется в зависимости от изменения

другой. Изучение текста помогает выяснить, какие из этих необходимых величин

даны (обозначены прямоугольником), какие нет. А значит – надо дальше строить

сеть зависимости и искать, т.е. не просто как-то оперировать данными,

а выявлять существенные связи. Опять простая модель, которая рисовалась

детьми во время анализа задания в соответствии со структурой, которую

мы получили (опять в сравнении с контрольными классами).

Например, мы дали учащимся задачи с

одинаковой математической структурой, но различающиеся по конкретному

сюжету. В одном случае сюжет был менее знакомый, там говорилось о жидкостях,

«а мы жидкость еще не считали». В наших экспериментальных классах даже

слабоуспевающие учащиеся достигли уровня сильно успевающих учащихся в

контрольных классах! То есть, они действительно научились

выявлять математическую структуру в конкретных задачах, в конкретных текстах,

в то время как в контрольных классах дети оказались в большой мере зависимыми

от конкретного явления, конкретной поверхности текста: если это соответствовало

тому, что мы делали на уроке — получается, если в какой-то мере немножко

изменяется, немножко идет в сторону — «мы таких задач не знаем».

В условиях индивидуальных опытов мы

попросили детей рассказать, как они решают задачи, то есть какой способ

они усвоили на уроке. По мере того, как они воспроизводили этот способ

(в контрольных и экспериментальных классах), разницы между этими классами

не было. Только сами способы разные. В нашем случае

— описанная уже стратегия; в традиционном – указывалось, что дано в задаче,

что делать для получения результата, как сосчитать (и очень часто дети

производили сложение «возраста капитана с длиной корабля», т.к. не анализировали

связи между данными и, главное, с искомым). После выяснения способа

мы предлагали испытуемым (напоминаю, речь идет об индивидуальных опытах)

более сложную задачу и просили решить ее тем же способом, который они

только что объясняли.

Если по воспроизведению самого способа

решения разницы (в процентном отношении) между экспериментальными и контрольными

классами почти не было, то при решении (т.е. при конкретном применении

своего же способа) разница огромная. В контрольных классах лишь 50% учащихся

придерживались «своего» способа последовательно, в экспериментальных классах

– 95%. Если учитывать качество, правильность решения, то разница возрастает:

только 10% учащихся контрольных классов смогли решить задачу против 75%

в экспериментальных классах. Мы использовали также различные задачи на

перенос, т.е. задачи с внеучебным содержанием. И в этих случаях мы смогли показать,

что учащиеся экспериментальных классов научились ориентироваться на структуры,

анализировать внутренние, существенные связи, лежащие за внешней формой,

в то время как учащиеся контрольных классов, как правило, зависели от

внешних особенностей задач. Лишь немногие решили такие задачи – научились,

так сказать, вопреки обучению.

Подведем общий итог наших исследований.

Во-первых, умственный потенциал учащихся существенно выше, чем тот, который

использует и развивает обычная школа. Во-вторых, чтобы реализовать этот

потенциал, нужна ориентация на зоны ближайшего развития учащегося, то

есть нужно ставить более высокие требования,

чем обычно, а значит, организовать ситуации решения проблем. Нужен более

дифференцированный учет предпосылок учащихся. От того, что учителя говорят:

«Но мы же проходили этот материал», мало что меняется. Главное – что в

голове у учащегося. В-третьих, нужно более дифференцированное руководство

учебной деятельностью для ее формирования. Одновременно надо давать больше

свободы учащимся, чтобы они действительно могли пробовать. Предпосылки

для этого есть. Для реализации такого подхода задача первостепенной важности

– создать условия, т.е. обучать учащихся сотрудничеству и создать соответствующую

атмосферу в классе.

Систематическое формирование учебной

деятельности — это стимулирование и развитие способностей самостоятельно

учиться в условиях интенсивного развития техники и культуры, быстрых изменений

жизненных условий. Это чрезвычайно важная задача. Она предполагает постановку

высоких требований к качеству обучения, к квалификации учителя и одновременно

– как результат – может существенно облегчить труд учителя.

Таков опыт нашего

изучения процесса формирования у школьников учебной деятельности.

К сожалению, мы не могли продолжать эту работу после 1990 г., так как Академия педагогических наук ГДР и ее экспериментальные школы, как и многие другие учреждения, были ликвидированы: им не нашлось места в «новой» Германии.